1月11日のたま研新年会に参加した。

忘れないうちにいつも幹事の面倒な仕事を引き受けてくださっている角さん利波さんにお礼を申し上げておこう。

特に20名もの人数が入る2次会会場を探して夜の街を走り回った利波さんにはSpecial Thanksを。

今回はお年玉ですかという程、いろいろ頂いた。

自慢もかねて、紹介する。

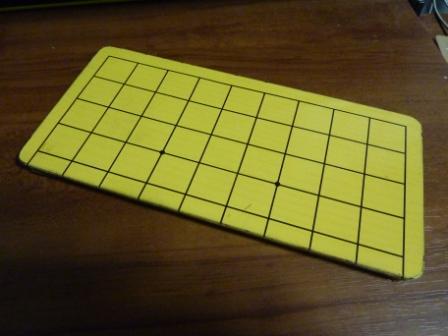

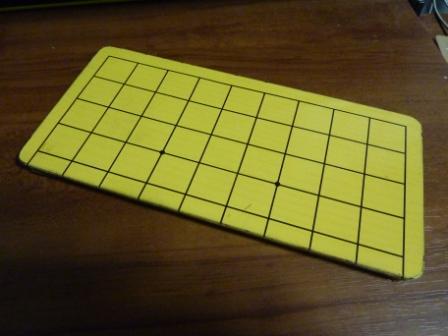

磁石盤

世界のハシモトさんから頂いた。

この磁石盤、一番薄くて持ち運びしやすいのに、一番駒が大きいので使いやすい。

長いこと愛用していたが、飛車がなくなり、いつしか本体も無くしていた。

ありがたいです。

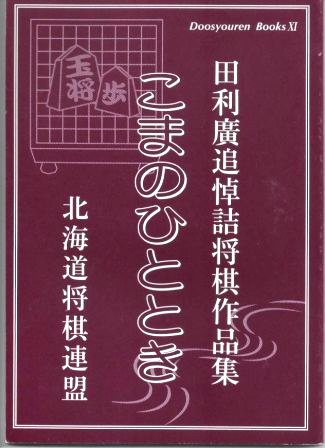

田利さんの遺作集

北海道将棋連盟の詰将棋小冊子は購ったり戴いたりして殆ど所持していたのだけれど、この1冊だけ持っていなかった。

そのことを、いつか書いたら、磯田さんが下さった。

田利さんは「田利爺」として、この玉手箱にもよく参加してくださっていた。

中まだパラパラとめくっただけだが、「玉手箱発表」となっている作品もある。

「爺」と名乗っていたけれど本当はまだまだ若かったのになぁ。

そういえば会場でまた若い方の訃報の話を聞いた。

歳歳年年人不同

井内直紀作品集

これも磯田さんから頂戴した。

B7サイズの可愛らしい作品集。

30局収録されている。

一般に販売はされていないようだ。

T-baseで検索すると発表は250局を超している作家。

これは楽しめそうです(^^)

HOW TO CHECKMATE2014

海外向普及小冊子なのでしょうか!

選ばれている作品も形も手順もよう練り込まれた美しい作品ばかり。

労作です。

門脇賞の推薦は三宅英治さんにしようかな。

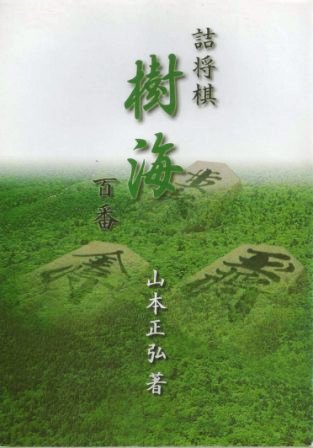

山本正弘作品集「樹海」

こちらは新年会会場で貰ったわけではないが、帰宅したら届いていたもの。

やはり、ここで「欲しい」と書いたら、奇特な方がわざわざ送って下さった。

有り難うございます。

作者の山本正弘さんはT-Baseでは1作もヒットしない方。

でも序文を読むと50年の創作活動の集大成とある。

まだまだ名前は知られていなくても、詰将棋を愛する仲間は大勢いるということが再確認できる。

これも難しくなさそうなので、解いて楽しめそうだ。

幻影

これは(あ、写真だけでも撮っておけば良かった)磯田さんに見せて貰った作品集。

焼肉食べながら大急ぎで通読しました(^^;;;

以前、書いたようにT-Baseではサロンに1作だけ発表された記録が残っている方。

その作品が50手超えの長編だったので、さらにタイトルがなんとなく変幻自在さんを思い起こさせたので、もしや長編のみ100局の作品集では!?と思った。

が、そうではなかった。

サロンの作品は第100番に収録されていた作品で、99番までは短編から中篇。

しかし立派な箱入りの上製本で、解説も懇切丁寧。

著者の詰将棋への意欲がびんびん伝わってくる。

ああ、やっぱり作品集を纏めるっていいなぁ。

投稿作品4つ

その他に、お仕事も貰ってきました。

パラの担当を降りて暇になった割には、今も某三輪さんの結果稿を抱えていたり、某三輪さん作品集の解説原稿もそろそろ手をつけないと間に合わないな。詰工房第4作品集にも参加することにしたのでそちらの原稿もあるし、解答選手権のスタッフにも雇われたので……けっこうやることはある。

でも、その原稿は3月末辺りなので春休みがあるからなんとかなるだろうという読みで引き受けた。

ん?今考えたら3月末と言えば、解答選手権のチャンピオン戦じゃないか。

酔っぱらっていたからなぁ(^^;;;

新年会自体の話

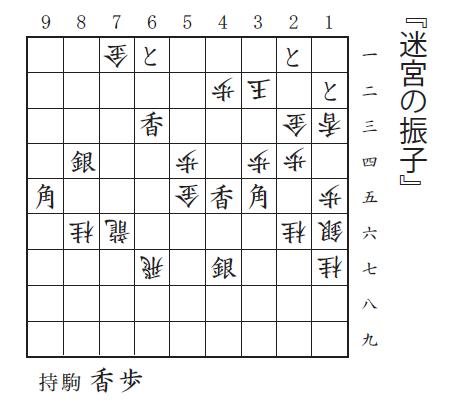

新年会では課題作の発表と人気投票が行われた。

作者名が凄かった。

波崎さん、利波さん、大橋健司さん、金子清志さん、若島さん、宮浦さん、馬屋原さん。

(オイラも超悪形のダラダラ中篇を提出した)

オイラに解けたのは利波さんの作品と、若島さんの作品だけ。

金子さんのも真面目に考えたのだけれど、2度目の合駒を間違えていて????となっていた。

○○合を見落としていたのだからテーマに入らず終い。

いずれにせよ作品展は学校に負けないラインアップになるはず。

乞御期待だ。

3次会では若島さんに自ら1月号大学院の作品を解説して貰った。

安武さんに聴かせたかった(^^)

そこまで話を聞けたのも、小林さんに倣って宿を取っておいたお陰。

取ったホテルが同じ所だったのは偶然です。

小林さんは翌朝早く山歩きに向かった模様。

元気で羨ましい!

まで。

まで。