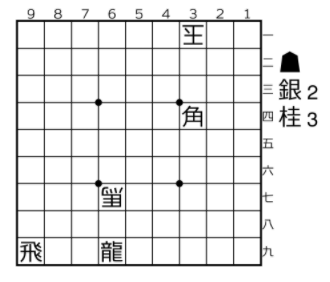

橋本哲 近代将棋1980.9

古い方なら上の図をご存じでしょう。

森田正司氏が『古今趣向詰将棋名作選』を発行する際に、詰パラと近将で条件作の新作展を開催しました。その結果、なんでこの作品を『古今趣向詰将棋名作選』に収録しなかったんだという作品が集まったのですが、本作もその1作です。

47手詰という手数は、飛角図式としては当時の最長手数記録作でもあったと思います。

(なぜかというと若島正『恋唄』第6番にやはり飛角図式の傑作があるのですが、その解説に「発表図を改良して4手伸ばした。飛角図式で47手は現在のところ橋本哲氏の傑作と並んでタイ記録のはず。」とあるから)

その後、角建逸著『詰将棋探検隊』(1995)にも収録されたましたから、ご存知の方も多いかもしれません。

しかし、この図には3手目より余詰がありました。

オイラは今月の掲示板特典小冊子を編集していて気づいたのですが、知る人は知る余詰であったようです。

通常、飛角図式で余詰がでたら修正はほぼ不可能です。

しかし、本作の余詰は序の部分。修正できる奇跡が起きる可能性はあると思いました。

もうひとつの奇跡が必要です。

修正するのは作者–世界のハシモト–という通り名は格好いいですが、酔っ払っていたら修正は難しいでしょう。醒めていても詰将棋に取り組む環境、精神状態であるかどうか。

そして奇跡は起きました。

橋本哲 近代将棋1980.9改

なんと序の龍切りが龍の只捨てに進化しての完成。

この作品が完全作として残ったことは詰将棋ファンとして実に嬉しいことです。

龍鋸という趣向はその性格上、龍の軌跡が完全限定できないことがままあります。

本作でも23龍まで近づいては23桂が打てないので、24龍とします。

そのために何処かで近づくのを待つ必要があるのですが、そのタイミングは何処でもOKです。

昔だったらそんな細かいところをキズだ何だという人はいなかったのですが、最近は手順の非限定に異常に厳しい方が増えてきています。それならば批判される可能性のある作品の創作にわざわざいそしむ作家もいなくなるでしょう。

ですからこの作品は最後の「飛角図式+龍鋸」になると思われます。

余詰が修正されて良かったと思う所以です。

追記(2022.3.11)

ほっとさんのコメントにあるように、修正図にも初手59龍以下の余詰がありました。

残念です。

修正図ですが、初手59龍にはどうやって逃れるのでしょうか?

56~58に何を合駒しても詰みがあるようです。

普通は58歩合で応じると思いますが、そのあとの順が分かりませんでした。

59龍、58歩、91飛成、42玉、48龍、45歩、82龍、53玉、

73龍、63歩、62銀、54玉、43角成、同玉、63龍、44玉、

53龍、34玉、37龍、35角、26桂、24玉、36桂、15玉、

16歩、25玉、17桂、16玉、28桂、15玉、16銀

までのようです。

初手59龍でだめですか。

厳しそうですね。

うちの柿木将棋でも検討し直してみます。

ご指摘、有難うございます。そうですか。やっぱり虫がよすぎましたか。

41飛成から入ることにしようかと思っていたところ、悪魔の囁きが。そういうのに負けての急拵えは大抵駄目と分かっているのにね。そもそも原図も、只捨て案が潰れたもので桂合にしてみた経緯があったのに。不注意でした。

2手短くするしかないのかな。それで駄目だったら話にならないんだけど。

2手短くしても43銀で詰むようです

マジスカ。

うちのPCでも検討してみます。

3手目から43銀と82龍の2つの余詰がでました。

これは厳しいですね。