初心者向けにいい手が入っていてかつ難しすぎない簡潔な図を作ろうとすると「同一図」という陥穽に嵌りやすい。

そこで作図家は手数を長くしたり,妙に難しい手を入れようとしたりと捻じれていってしまいがちになる。

しかし,推敲していった結果,同一図に至ったとするのならば,その図はある意味究極の仕上がりということではないだろうか。

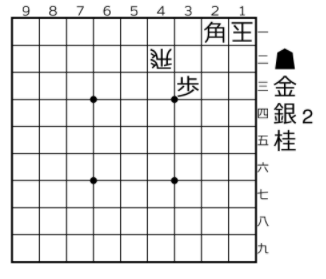

昔,金頭桂の手筋–桂馬を捨てることで金の守備力を奪うあの基本手筋だ–を簡潔に作ろうとして次の図を得た。

手順は書くまでもないが

12銀、同飛、22銀、同飛、23桂、同飛、12金まで

の7手詰だ。

これは一応完成している。

これ以上駒数は削減できない。

が,眺めていると推敲案が浮かんでくる。

つまり,元の図で初手22銀を考える人はいない。

同玉で全然詰まないからだ。

しかし,42飛を15飛に換えれば,初手22銀,同玉,32角成,13玉,14銀 という手を考えてくれる人が増えるはずだ。

誰だって,42飛の図よりは15飛の図を選ぶだろう。

そしてその証拠に(?) 同一図があった。

水野宏和 近代将棋 1969.6

筆者を含む二人がたどり着いたというだけでは究極の図とは言えないかもしれない。

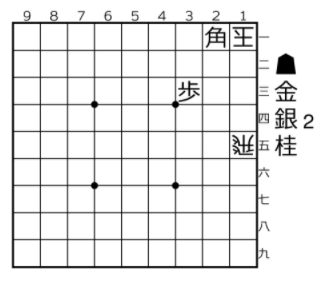

金頭桂の手筋と言えば次の図はどうだろうか。

空気ラボさんの同一図検索を試してみると6人の名前が出てくる。

| 佐藤千明 | 1943/2/1 | 将棋月報 |

|---|---|---|

| 沢田洋太郎 | 1946/1/1 | 将棋研究 |

| 米津正晴 | 1952/1/1 | 旧パラ |

| 阪井仁 | 1976/6/1 | 詰パラ |

| 菊地賢治 | 1982/6/1 | 詰パラ |

| 中田章道 | 2010/1/13 | 週刊将棋 |

6人もの作家がたどり着いた図。

これは究極まで推敲された図としてよいのではないだろうか。

「詰将棋雑談(31) 推敲したら同一図」への1件のフィードバック