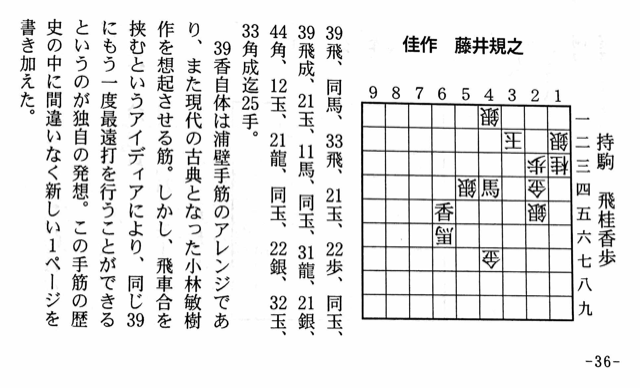

浦壁手筋

筆者がこの言葉を初めて見たのは詰パラ2020.8の次の解説記事。

(手順が気になる人のために冒頭の手順は……39香、34飛、同香、同金、24桂、同金、)

「浦壁手筋のアレンジ」「この手筋の歴史」と使われているが、浦壁手筋という言葉を初めて聞いたので面食らった。

ここで知っておく必要な図は倉庫に置いてある「超短編における中合対策の研究」に載っているので参照されたい。浦壁作は図8で、小林作は図10だろう。

(この小論文は『この詰将棋がすごい!2010』に収録されている。現在売切れ中だが、近い将来JCPSからpdf販売されるとのことなので、お待ちを。)

ということで文中の図はもちろん想像できるのだが、浦壁手筋の定義が分からないのでモヤモヤするのだ。

取得駒の選択という意味ならば北原手筋だろうし、どうもわからない。

この文章は會田さんのものなので、twitterで直接返答が聞けるかと期待したが、反応はもらえなかった。

久保さんは「一号局への敬意に欠ける」といっているけど、どれが一号局なのかもわからない。

作品の方の作者から返答をいただいた。

「浦壁手筋」というのを最初に使い出したのは鈴川さんという認識。

自作の39香→39飛を投稿する時にはどこまでこの用語が浸透しているか不明だったので「有名な遠打機構を使った作」と記した。

#詰将棋用語の最前線— himatsume (@himatumeblog) August 18, 2020

そこで鈴川さんのブログを検索してみた。

第二部は、基本的に簡素形・実戦形が集められています。手筋物がメインですが、中には軽い構想作もあり、楽しめる選題になっています。「取らせ短打」の1号局、「浦壁手筋(僕が勝手にこう呼んでますが、伝わりますよね)」のプロトタイプもあって驚きました。

(たのしく、うつくしく。好作紹介 #6 2015.5.9 via. my cube)

これは二上達也『将棋魔法陣』(新版)の紹介の一節だ。

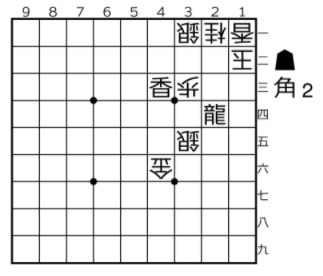

作品自体は紹介されていないのでわからないが、恐らく下図ではないだろうか。

二上達也『将棋魔法陣』第2部第6番 『二上詰将棋200題』9手詰第16問

これは先の小論文の図7 北原義治作を上下ひっくり返した図に見える。

ただし北原作は取得駒の選択の意味だし、二上作は残った馬の位置が狙いだ。

それで「プロトタイプ」という表現なのだろうか?

でも、なんか鈴川さんの使い方と會場さんの使い方はずれているような気がする。

もう一つ「浦壁手筋」の使用例を見つけた。

詰パラ 入選85回 大学2015.8.15 via. my cube

結果的に、「浦壁手筋」で香をもう1枚獲得して、なんと3回目の連続合を出すことができて、さらに好手35角で締めとは予想だにしなかった結末でした。

ちなみに61金は不要駒ですが、これがないと遠打の意味付けが浦壁手筋ではなくただの取られないための遠打になってしまいます。よって必要駒ですね。

やっぱり「金(などの欲しい駒)を取るための遠打」が浦壁手筋という意味のようだ。

不要駒だったらない方がいいに決まっていると思ったが、鈴川さんはのちに改作している。

61金が泣いている2015.9.10 via. my cube

とここまで読んできて、なんだ大崎さんがちゃんと書いてくれているじゃないか。

浦壁手筋とは何か 2015.8.15 via.書きかけのブログ

やはり「取る駒を指定する遠打」が浦壁手筋の定義らしい。

たしかに北原手筋と言われても何のことか分からないので、伝わるなら浦壁手筋と呼ぶ方が便利なのかもしれない。 (といっても自分は浦壁手筋と言われても初め何のことか分からなかったが)

やっぱり、分からないよね。

ということで、冒頭の會場さんも意味を取り違えていると思われる。

藤井規之作は馬を結果的に捕ってはいるが、動かしたいという方が主な要請だろう。(44馬と抜かれなければ入手できる駒は金でも銀でも良い)

\((小林敏樹)^2\)でよいのではないだろうか。

ということで「浦壁手筋」は命名者の鈴川氏は「伝わる」といっているが伝わらない例が3件確認できたことを報告しておこう。

このブログではこの用語は使わないことにする。

Tweet