アンソロジーを組んだら作者の索引は是非とも欲しい。

一番簡単な方法は、わずか4行の追加だけでできる。

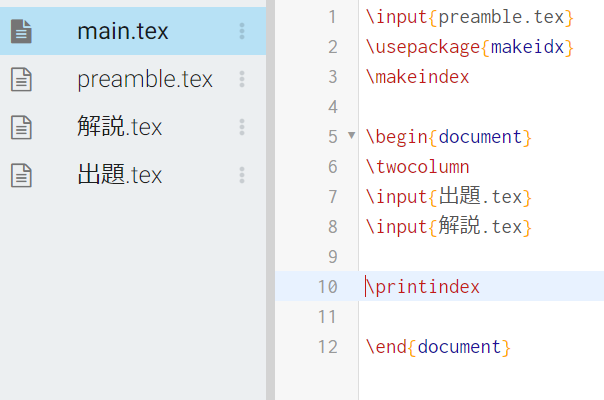

まずはmain.texのプリアンブルに

\usepackage{makeidx}

\makeindex

と入れる。

そして索引を入れたい場所に

\printindex

と入れる。

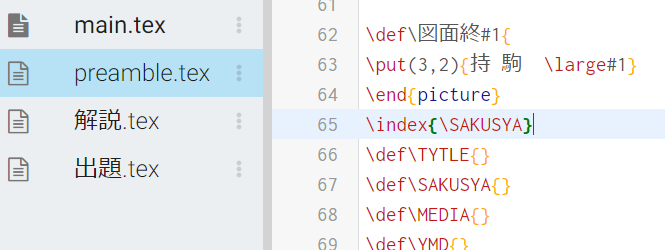

次にpreamble.texの\図面終{}の中に

\index{\SAKUSYA}

と入れる。

たった、これだけだ。

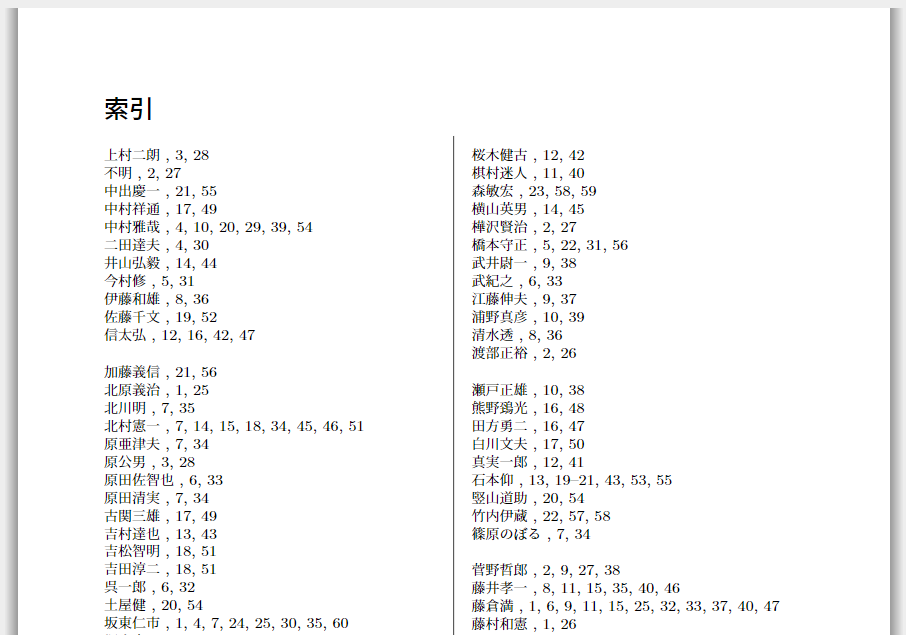

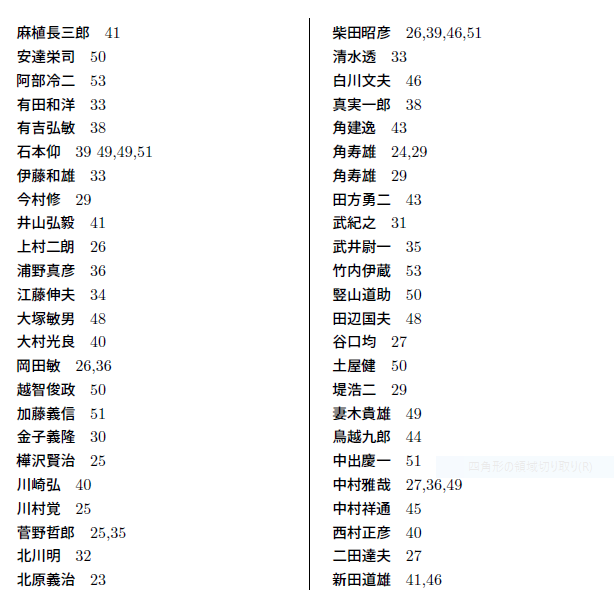

コンパイルしてみると次のような索引が完成している。

しかしこの索引には問題がある。

一つは漢字コード順にソートされているのだろうか…要するにあいうえお順になっていない。

もう一つは出題図の頁と解説の頁が両方出てきてしまっている。普通は解説頁だけで十分だ。

二つ目の問題は

\if解説{\index{\SAKUSYA}}\fi

とすれば解決できるが、一つ目は問題だ。

結局は読み方をひらがなで入力しなければならない。

PCで作業する場合は.idxという作業ファイルが残るので、これを編集してやればよい。

しかし、Cloud LaTeXでは作業ファイルはダウンロードできないようだ。

数が少なければ、解説.texに

\index{いまむら@今村修}

と一つずつ入力すればよいのだが、数が多いと大変だ。

作家名のよみがなのデータがあれば(コツコツつくるか?)もっと巧い方法もあるのだが、当面の手段として考えたのは次の方法だ。

\indexではなく\labelと\pagerefを使って、最後は手作業という案だ。

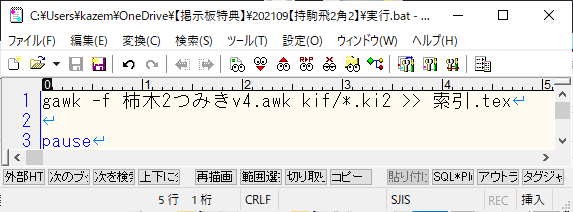

解説頁の出力に【柿木2つみきv3.awk】ではなく【柿木2つみきv4.awk】を使う。

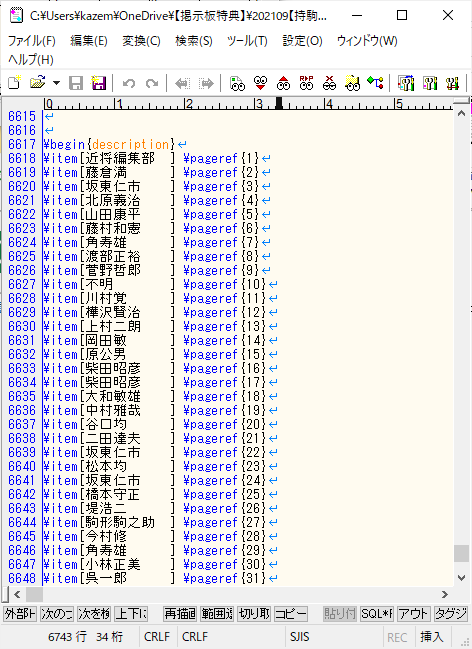

【実行.bat】を次のように書換・保存・実行すると【索引.tex】ができる。

【索引.tex】の一番最後に\description環境で作者名と頁ができている。

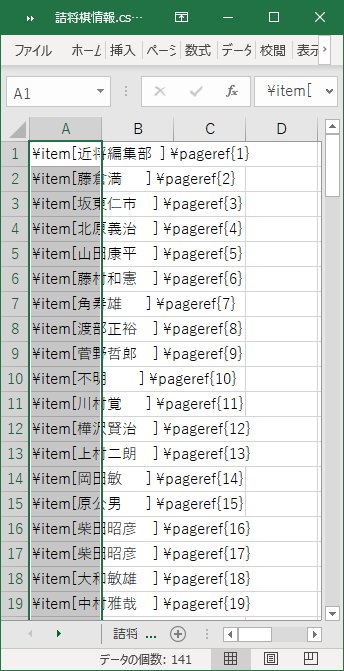

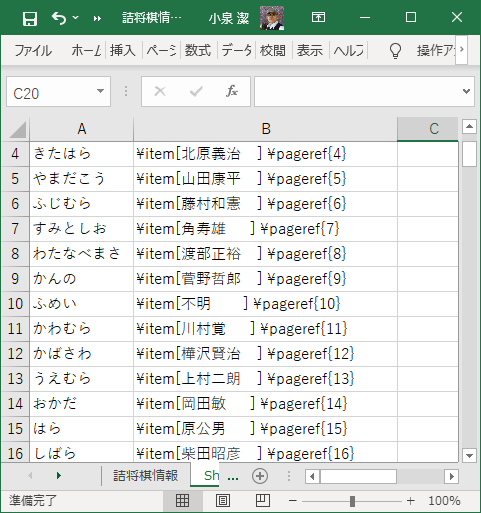

これをexcelに貼り付けて、

よみを入力し、ソート。同じ作者の頁を編集するという手順だ。

結局、ふりがなを入力するところが冴えない。

しかし人間でも読めない漢字があるのだから機械に自動判定させることは無理だ。

この作業をすすめているうちに作者名とふりがなのデータが集まってくるかもしれない。

そうしたらもっと簡単な方法ができるだろう。

一度、作っておけば解説の分量が変わったりして頁が動いても、自動で更新されるのは安心な所。

Tweet

とはいえ、その読みが正しいか、という点も懸案として残るので、コード順です、と強弁してしまう手もありそうですが。

(最後の完成形で、“麻植長三郎”から始まっているのに違和感を感じただけですが(大汗)。わたしは「おえ」と読んでたもので。徳島県に、同じ字で「おえ」という地名があったのでした)

確かに四百人一局集を確認したら「おえ ちょうざぶろう」さんでした。名前の読み方はいろいろあるので難しいですね。

https://name.sijisuru.com/Fname/fdetail?fname=%E9%BA%BB%E6%A4%8D

労多くして益少ない作業をカットして、漢字コード順に統一するのも、言われてみればアリかと思いました。

先の一覧にある名前でも、

上村(うえむら、かみむら)

菅野(かんの、すがの)

角(かく、すみ)

中出(なかいで、なかで)

二田(にった、ふただ)

とか、天邪鬼な読み方をしないでも、複数の読みを思いつくものもありますしね。

それこそペンネームになると、何が正解か、分からなくなる可能性もありそうです。(それこそ、先日の本の六車家々とか)

思い出したのが、吉田健さんのペンネーム「持有人」。

これは「じゆうじん」と「モーツァルト」の二重読みでした。

そのうちアラビア語のペンネームとか数式のペンネームとかもでてきそうなので、「あいうえお順」は既に時代に合わないのかもしれません。