T-Baseで作品を鑑賞した後、気に入った作品をまとめてアンソロジーを作る際に、ファイル名で選別するのが面倒なんだけど、上手い方法はないか、という質問をいただきました。

オイラは大体excelとバッチファイルでやっていますので、稚拙な方法ですが参考になるかも知れないので説明いたします。

続きを読む 新・パソコン奮戦記(5)

T-Baseで作品を鑑賞した後、気に入った作品をまとめてアンソロジーを作る際に、ファイル名で選別するのが面倒なんだけど、上手い方法はないか、という質問をいただきました。

オイラは大体excelとバッチファイルでやっていますので、稚拙な方法ですが参考になるかも知れないので説明いたします。

続きを読む 新・パソコン奮戦記(5)

今回は柿木ファイルに詰将棋情報を入力するスクリプトを書きます。

workフォルダの中身は今回は次のようにしました。

前回で「詰み」を挿入したファイルを更に加工しますので、newフォルダを図巧1フォルダに名前を変えました。さらに結果を保存するために新たにnewフォルダを作成してあります。

いまの段階でこのファイルを開くと次のような画面になります。

右上の情報窓には何も表示されていません。

作者名もわかりません。

この作品の情報はわずかに左上のファイル名のみです。

これでは困ります。

続きを読む 新・パソコン奮戦記(3) 「作者名」等を挿入する

Tweet今回は次のように「詰み」が入力されていない柿木ファイルに「詰み」を挿入するスクリプトを書きます。

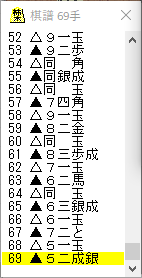

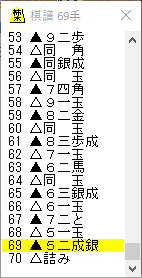

という棋譜を

という棋譜にすることが目標です。

続きを読む 新・パソコン奮戦記(2) 「詰み」を挿入する

詰パラ1997年7月号から2008年6月号まで詰パラに連載された「パソコン奮戦記」は首猛夫氏の名稿だった。今回、パソコン素人の私が大量のデータと格闘する記録を残そうと考えたとき、まず思い出したのが首さんの連載だった。

どうか勝手にタイトルを使わせていただくことをお許しください。

続きを読む 新・パソコン奮戦記(1) 作業環境を整える

今回は2月の掲示板特典小冊子「飛生7回以上」の制作過程を公開します。是非参考にして、自作集やアンソロジーを作成してください。(完成したら1つ貰えると喜びます)

続きを読む \(\LaTeX\)による詰棋書の組版(14) 中間まとめ[2]

Tweetここで今までのまとめをします。

色々なヴァージョンのファイルが登場したので整理しました。

このシステムは柿木ファイルで保存された詰将棋作品から詰棋書を組版するものです。

続きを読む \(\LaTeX\)による詰棋書の組版(13) 中間まとめ[1]

ここで実際に簡単なアンソロジーを作るまでの一連の手順をお目にかけます。

題材として来月の掲示板特典小冊子【持駒飛角4枚】をCloudLaTeXを使って作成してみましょう。

続きを読む \(\LaTeX\)による詰棋書の組版(11) 詰将棋情報の拾い出し

ファイルがかなり長くなってきたので、ここで\(\LaTeX\)の便利な命令である\input{}を使い始めることにします。

続きを読む \(\LaTeX\)による詰棋書の組版(10) ファイルを分割して管理