新連載の企画を3つ考えました。

その第1弾がこれです。

と、言ってもオイラが解説をしようというのではありません。

オイラが解説してもらおうという企画です。

なにしろフェアリー用語の知識は20年間更新されていないことが判明しましたし、看寿賞選考委員を降りて7年。パラを丁寧に読むこともやらなくなりました。

いま、どのような言葉で詰将棋が語られているのか、ちーっともわかりません。

そこでオイラが知りたい言葉を書きますので、解説をコメントなりtwitterなりで教えてください。

twitterの場合は#詰将棋用語の最前線 とタグをつけてください。

論争する場合(^^)は、コメント欄でお願いします。(追い切れなくなるので)

今回は3つ。

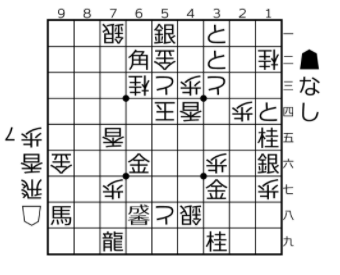

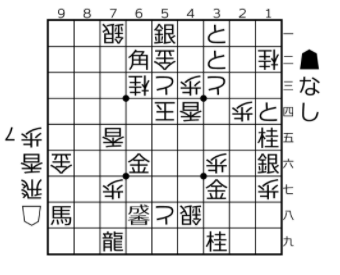

森田手筋

- 「取歩駒」が、駒台から盤上の初期位置へ、合駒として移動。

- 「取歩駒」がピンされている場合。この場合には、ピン状態を解除(つまりアンピン)することによって、打歩が取れるようになる。

鈴川さんはアンピンの方法によって

・ノーマル森田

・ブルータス森田

と分類していましたね。

アンピンの方法として線駒を動かすのがノーマル森田だとすると、

玉を動かす山田修司作と小峯秀夫作は狭義の森田手筋とはいえないのか。

伏線として(つまりその手順を経由しなくても手の進行が可能)取歩駒を発生させたら「広義の森田手筋」としてもよいのかな。

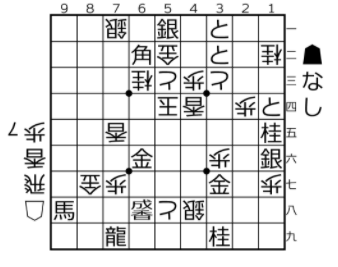

若島手筋

なんか想定していた「若島手筋」と違う気がします。

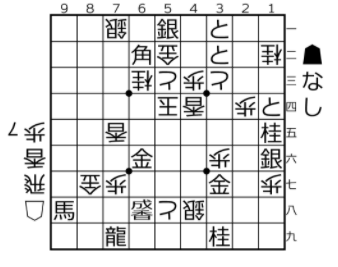

高木手筋

平行なラインL1とL2があって、このラインのどちらかで合駒が1枚入手できるとき、最初に王手をかけるラインL1で中合または移動中合を行うのを高木手筋と呼ぶ。