「Limit 7」購買者のための頁に掲載作の棋譜ファイルをuploadしました。ご利用ください。

お待たせしまして申し訳ございませんでした。

※『Limit7』をお持ちでない方のダウンロードはご遠慮ください。

Tweet「Limit 7」購買者のための頁に掲載作の棋譜ファイルをuploadしました。ご利用ください。

お待たせしまして申し訳ございませんでした。

※『Limit7』をお持ちでない方のダウンロードはご遠慮ください。

Tweet公開の許可はいただいていませんので、匿名で紹介します。

続きを読む 「Limit7」制作備忘録(7) いただいたお便りから

今回は4人で原稿を分担した。

主にメールと手渡しでデータのやりとりを行ったが、この方法は時代遅れだったようだ。

「この詰」は以前から box を使っている。

「青い鳥」が驚異的なスピードで仕上げることができたのは slack を使っていることがその理由の一つだろう。

SeesaaWiki も良いかと思ってアカウントをとっておいたのだが、なぜかログインできない。

4人だったからメールと手渡しでなんとかなったが、もっと人数が多かったら、やはりslackが良いかもしれない。Wikiも試してみたい気持ちはある。

もっとも人数が増えれば増えるほど、用語の統一などで苦労することになるだろう。

オイラは「間駒」だが、3人は「合駒」だったので、今回は「合駒」に統一した。

「開き王手」なども意見の分かれるところ。

一般の読者(詰パラ会員以外)を想定して、手順の解説を前面に書いてほしいとお願いしたが、当然、専門用語がぼろぼろとびだしてくる。

はじめは脚注をつけていったのだが、最終的に用語は巻末にまとめて解説を書いた。

綿貫規約と古今趣向詰将棋名作選から引用していったが、わかりにくい表現もあり、結局オイラの主観がどっぷりはいった表現になってしまったかもしれない。

解説に「初手55角成の若島正作」なんて書いてくれた方もいて、用語解説の中で塚田賞作品を解説するという事態が発生した。

類作がかなりあり、どちらを採るかという事案もいくつも発生した。

4人だからわりと簡単に決まったが、人数が多ければ議論百出で決まらなかっただろう。

しかし、1人で100題の解説を書くと言うことは大変な作業だ。

オイラ自身、見本として30題くらい書いたあと、仕事が忙しくなり、かなりの期間放置することになった。

予定より1ヶ月遅れ程度で全員分集まったのは幸運だったのか、メンバー選定が正しかったのか。

しかし、今後はもう少し1人あたりの分担は減らした方が良いかもしれない。

もちろん多すぎると別の意味で大変になる。

そこら辺は、色々と試していくしかないだろう。

Amazonで買える詰将棋作品集には次のようなものがある。(マイナビや河出書房新社は除いた)

……と思ったら、岡本さん「竹馬」は売り切れたのですか。松田さん「すなどけい」、高騰していますね。3冊持っているからヤフオクに出したら高値つくかな。

いや、話を戻して……つみき書店刊の本もAmazonで買えるようにしたいと考えた。

そのためにはAmazonのe託販売サービスに申し込めば良いが、そのためにはisbnコード、そして日本の書籍JANコードを表4に表示する必要がある。

isbn978は「書籍」の意味、次の4は日本の国記号、次の6桁909949がつみき書店の番号だ。

次の2桁が出版社が管理する番号。「Limit7」はつみき書店の最初の本なので00だ。

最後の4はチェックサムみたいなもの。

これがisbn(International Standard Book Number)。

下の行が日本図書コード。

C2076は分類記号だ。最後の76は「諸芸・娯楽」で囲碁・将棋はここに含まれるので間違いない。

0は「単行本」の意味、「文庫」だと1、浦野先生のハンドブックシリーズは「新書」の2になっている。

最初の2が問題だ。これは販売対象を表しており、0は一般。1は教養、2は実用、3は専門。

1や3も考えたけれど、2か0だろうなぁ。

調べてみるとマイナビは2で河出書房新社や光文社は0だ。

詰将棋の本をたくさんだしているのはもちろんマイナビなので2にした。

でも、よくよく調べてみると、2は販売対象が「主として実務に役立つ実用的な内容のもので、実務家が対象。」と書いてある。詰将棋が実用的かというと……うぅむ。

今度からは0にしよう。

ということで、まずは固有の出版社番号を貰う必要がある。

日本図書コード管理センターに申請して37000円+税を払うと貰える。

次に書籍JANコードの登録を申請する。

一般財団法人流通システム開発センターに3年分で10000円+税を払う。

これでAmazonに委託販売を申し込むことができる。

さらに一般の本屋で取り扱ってもらいには書籍のデータをどこかに登録する必要があるようだ。

しかし、それは1冊あたり1000円/年ということなので、今回は見送った。

さて、せっかく高い登録料を払ったのだから、書籍番号00だけで終わってはもったいない。

目標としては来年は01と02を出したい。

死ぬまでに99に辿り着くことができるだろうか?

ところで、なぜAmazonで買えるようにしたいのか。

それは「新しい読者を獲得できる可能性がある」ことに尽きる。

詰パラに広告を出しただけでは、詰パラ読者以外の人には存在自体が届かない。

「Limit7」は同時期に予約をしてくれた方が何人かいてくれたおかげで、若島さんの「詰将棋フロンティア」を表示すると、「よく一緒に購入されている商品」に表示される。

コバンザメ商法である(^^)。

それにAmazonのprime会員ならば送料がかからずに入手できるので、ちょっとでも安く届けられるということもある。

つみき書店からすると、Amazonは掛率が一番厳しい。制作費を回収するには直接つみき書店から買っていただくのが一番助かる。

それが、この頁からAmazonへのリンクを張っていない理由の一つである。

振替口座の用意もできたので、販売をお願いしている詰パラと柳田さんの在庫がある程度片付いた時期を見計らって、この頁でも直販を始める予定です。

今日は索引と参照の話。

LaTeXには索引を作るmendexというツールがある。

そこで棋譜ファイルからデータを読み込み次のように作者名にindex{}をつけておいた。

\def\作者#1{%

\def\sakusya{#1}

\index{#1}

}

ところが、mendexはうまく動作しなかった。

おそらく\index{伊藤看寿}では駄目で、\index{いとうかんじゅ@伊藤看寿}とする必要があるのだろう。もしまたアンソロジーを編むことがあったときには試みたい。

しかし次のようなidxファイルは出力してくれる。

\indexentry{岡田秋葭}{6}

\indexentry{伊藤看寿}{6}

\indexentry{岸本雅美・三枝文夫・三木正道}{7}

\indexentry{詰鬼人}{7}

\indexentry{岸本雅美}{7}

\indexentry{牧野隆一}{8}

\indexentry{角寿雄}{9}

このファイルを手作業で編集して索引を作ったので、労力はさほどでもない。

にも関わらず最後の最後に、たいした変更はないからと手作業で索引を手直しした結果、1カ所の校正ミスが発生してしまった。今後の教訓としたい。

面倒なのは相互参照である。

例えば第209番の解説に

「この作品は第92番を4手逆算したものである。」

と書いたとする。

しかし、その後の編集作業で第92番の番号が変わってしまうことは幾度もある。

その度に、このような作品番号が書かれているところを見つけ出し、修正するという作業が必要になった。

LaTeXにも\ref{}や\pageref{}という機能は用意されているが、これは節や頁を参照するもので、今回の用途には使えない。

しかし、あるカウンターの番号を参照したいという要望はかなりあるはずだから、誰かが使えるツールを作ってくれているかもしれない。

ここに書いておけば、親切な人が教えてくれるかもしれないと期待している。

探してもなければ、自前でなんとかするしかない。

カウンターの値をラベルに書き込むようなスクリプトを書けば良いのだから、なんとかなるだろう。

追記

さっそく、浦壁さんからご教授いただいた。

\refstepcounter というマクロ、全然知りませんでした。。

これで助かりました。

ありがとうございます。

TweetLaTeXの自前のカウンターの参照について (via.golden tumekster)

つみき書店に、LaTeXの自前のカウンターの参照についての記事があったが、あっているか解らないが、以下のようにしてみた。

\documentclass[11pt,a4j,openany]{jsbook}

\newcounter{TanCon}

\newcommand{\TanCon}{%

\refstepcounter{TanCon}%

第\the\value{TanCon}番%

}

\begin{document}

\setcounter{TanCon}{90}

%\TanCon 追加

\TanCon 浅野博

\TanCon いほり閑子

\label{ihori}

\TanCon 今井敬吾

\TanCon 岩本一郎

\TanCon 伊藤明治

作品第\ref{ihori}番のいほり閑子作を、、

\end{document}

つみき書店の本の作り方を公開しておこう。

一番はじめはこんな感じ。

\section{盤面5枚}

\作品 b5_0027.ki2

\作品 b5_0036.ki2

KIFUファイル名と同名のb5_0027.txtとb5_0036.txtにそれぞれの解説とその筆者名が入っている。

そこからデータを抽出して次のようになる。

\section{盤面5枚}

\ファイル名{b5 0027.ki2}

\作者{江口伸治}

\発表媒体{近代将棋 P129}

\発表年月{200302}

\図面

\先手{56飛}{飛}{8}{4}

\先手{57飛}{飛}{8}{3}

\先手{48角}{角}{9}{2}

\先手{38角}{角}{10}{2}

\後手{19玉}{玉}{12}{1}

\持駒{なし}

\作意{ 37角, 18玉, 27角, 17玉, 26角, 28玉, 17角, 同玉, 63角成, 28玉, 27馬, 29玉, 59飛, 39銀, 同飛, 同玉, 28銀, 48玉, 37馬, 49玉, 59飛まで21手詰}

\解説{

3手目27角が一寸した好手。同玉は73角成で早いので17玉とするが次は37角が26~17と動く。27角の時点で邪魔駒になってしまったわけ。以下は破綻のないまとめだが39の合駒が角合では別詰があるとはいえ限定でないのは少々残念。

\筆者{飯尾}

}

%—————————–\ファイル名{b5 0036.ki2}

\作者{長谷繁蔵}

\発表媒体{詰パラ P42}

\発表年月{1963年10月}

\図面

\先手{55龍}{龍}{8}{5}

\先手{36馬}{馬}{10}{4}

\先手{47馬}{馬}{9}{3}

\後手{28飛}{飛}{11}{2}

\後手{19玉}{玉}{12}{1}

\持駒{なし}

\作意{ 59龍, 29銀, 同馬, 同飛成, 37馬, 28金, 29龍, 同玉, 38銀, 18玉, 27銀, 29玉, 28馬, 同玉, 38金, 19玉, 13飛, 29玉, 18飛成まで19手詰}

\解説{

初形の面白さから引用されることが多かった作だが、勿論内容も伴っている。2手目6手目の合駒選択は難しくないが、38に打った銀を続けて動かす27銀が小気味よい。そして詰上りは菱形になっている。本作は立体曲詰だったのだ。

\筆者{飯尾}

}

%—————————–

コンパイルすると次のようになる。

作業初期のため、まだファイル名も出力している。

また、T-Baseから変換した棋譜ファイルのため、発表媒体の名称や年月の表記も統一されてなく、編集作業はこれから延々と続く。

だが、図面とその情報がKIFUファイルにきちんと登録してあれば、あっという間に図面を組むことができるということだ。

ちょっと手間をかけたのは、タイトルがある場合の処理。

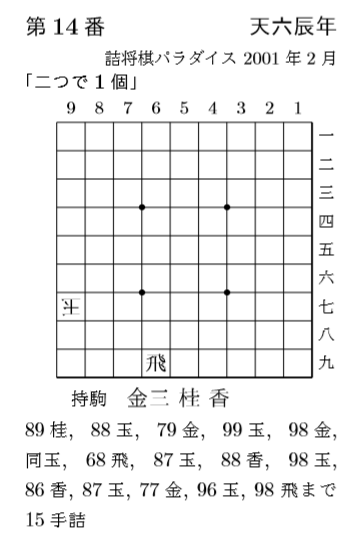

\ファイル名{b2 0086.ki2}

\タイトル{二つで1個}

\作者{天六辰年}

\発表媒体{詰将棋パラダイス}

\発表年月{2001年2月}

\番号\図面

\後手{97玉}{玉}{4}{3}

\先手{69飛}{飛}{7}{1}

\持駒{金三 桂 香 }

KIFUファイルにタイトルの記入があると、上記のように\タイトル{}が抽出される。

\def\タイトル#1{

\def\tytle{「#1」}

\表題true

}\def\図面{%

\hspace{\fill}{\small\media~\ymd}

\if表題 \\[-1mm]{\bf\tytle}\fi

\表題false

……

すると\表題trueとなり\図面 の中で、発表年月と図面の間にタイトル行が出力される。

浦壁さんのように左側に縦書きにする技術力があれば、その方向も追求したかもしれませんが、縦書きフォントも使えないしあっさり諦めました。

Tweetまず、下の写真を見ていただきたい。

「こんな駒の持ち方はできない」とおっしゃる向きもいるようだが、論より証拠オイラの駒の持ち方はこうなのである。

特に初めての道場で指すときに、相手に「なんだこの駒の持ち方は、まるっきりの素人だな」と油断させるときに有効である。

ともあれ、「Limit7」の表紙はいままでの詰将棋作品集とは違う印象にしたかった。

何かの間違いで、本屋に平積みにされたとき、女性がうっかり手に取ってしまうような表紙。

そこで将棋についてはまったく何も知らない女性のデザイナーにお願いした。

だから、見てすぐに気づいたが直しは要求しなかった。

さて今日は棋譜の話。

棋譜は最終段階近くまで、このような形だった。

完成品ではこのようにした。

上のソースは下記のようにただ一塊のテキストを流しただけ。

\作意{ 85飛, 46玉, 45角成, 47玉, 87飛, 57歩, 同飛, 同玉, 87飛成, 58玉, 36馬, 59玉, 57龍, 49玉, 58馬, 38玉, 48馬, 28玉, 37龍, 18玉, 19歩, 同玉, 17龍, 18金, 37馬, 29玉, 18龍, 同玉, 28金, 19玉, 27金, 29玉, 28馬まで33手詰}

完成品では下記のように、一つ一つの差し手を\mbox{}で包んで、途中で改行をしないようにした。

\作意{ \mbox{85飛}, \mbox{46玉}, \mbox{45角成}, \mbox{47玉}, \mbox{87飛}, \mbox{57歩}, \mbox{同飛}, \mbox{同玉}, \mbox{87飛成}, \mbox{58玉}, \mbox{36馬}, \mbox{59玉}, \mbox{57龍}, \mbox{49玉}, \mbox{58馬}, \mbox{38玉}, \mbox{48馬}, \mbox{28玉}, \mbox{37龍}, \mbox{18玉}, \mbox{19歩}, \mbox{同玉}, \mbox{17龍}, \mbox{18金}, \mbox{37馬}, \mbox{29玉}, \mbox{18龍}, \mbox{同玉}, \mbox{28金}, \mbox{19玉}, \mbox{27金}, \mbox{29玉}, \mbox{28馬}まで33手詰}

後から手作業で包んでいくのは大変な作業だった。sedを使えって?不思議なもので、この例ではすべて包んでいるけれど、場合によっては包まない方が短い行数に収まってくれたりもするのです。そこで、少しずつ確認しながら進めていった。結局、この例のように全部包むという結果になることも多かった。

それだったらなんで最初にki2ファイルから作意を抽出する際にしなかったかというと、400カ所でどのように隙間を空けるかの試行錯誤が始まり、コンパイルに時間がかかることが予想されたからだ。

実際、それまで一瞬だったコンパイルがイライラするほど時間がかかるようになった。

そして、うまく調整ができず、指し手の途中での改行を禁止することによって棋譜の行数が増えたら……(1)で書いたように、その影響はその章の終わりまで及んでしまう。

なんで棋譜を詰め込んでしまうのか、それは「この詰」のように1行4手に統一すると右側に隙間ができてなんとなくさみしいということと、(1)にも書いたが、行数が増えるとページ数が増えて、定価が高くなるからだ。

そこでメモしておこう。

主に自分のために、「Limit7」制作のメモを残しておこうと思う。

その前に、正誤表を更新したことをお伝えしなければならない。

指摘してくださった皆さんに感謝したい。

あれだけ校正を繰り返して修正を重ねてきたのに、こんなにミスが残っていたとは痛恨である。

反省すると、解説文の棋譜の読みが甘かったと言うことだ。

詰将棋の本は図面が大きな位置を占める。

ところが図面の途中で改ページはできないため、そのまま版を組むと隙間だらけの間延びした書面になってしまう。

それはかまわないという行き方もあるが、その結果ページ数が増えると印刷・製本料金が高くなり、つまりは定価が高くなる。

そういう事態を避ける方法が1作あたりのスペースを固定し、解説文をそのスペースに合わせるという方法だ。

しかし「Limit7」はその性質上、この方法はとれない。解説の必要もない初心向きの作品から、合駒連発の難解作までバラエティに富んだ選題だからだ。

解説者が書きたいだけ、自由に解説は書いてもらうという方針だ。

もっとも編集作業中は「解説が1行短く収まってくれたら」と思うことしきりだった。逆に「このページすかすかだから、もうちょっと詳しく書いてくれないかな」と思うことも。

今回は次のような対応をした。

通常は番号・作者名→図面→作意→解説という順序だが、場合によっては番号・作者名→作意→図面→解説という順序も使うことにした。

ただし、その変更は奇数ページの右段では行わないことにした。図面を見るためにページをめくらなければならないからだ。

あとは各ブロック間の空白の微調整だ。

さて、この作業で1カ所を修正するとそこから章の終わりまで影響が及ぶ。

途中で、作品の差し替えがあったり、駒数の数え間違えから作品配列の変更も最終段階であったのだが、その度に1章まるごと調整のやり直しである。

(索引ページ等も作り直しである……)

文字の方に意識を集中させると番号・作者名→作意→図面→解説の必要がなくなったのにそのままの順で戻し忘れた部分が見えなくなる。

その結果、逆に解説部分は意識から薄れていってしまったんだと思う。

文章のバグを完全に取り去ってから組版作業に進むというのが理想だが、それは現実的に可能なのだろうか。

今回はこの図面と作意の位置交換はすべて手作業で行った。

ブロック間の空白の調整も1mm単位で動かしながら毎回コンパイルして確認しながらの作業だった。

これは大変なので、次回は位置交換も組み込んだ設計にする必要がある。

例えば

\作品{001.ki2}{}{} と書けば、図面→作意で空白も標準。

\作品{001.ki2}{R}{T} と書いたら、作意→図面になり、空白はタイト。

「令和になってたくさん仕事が来る予定なので、7月14日に完成させるには少しでも早く作り始めたい」

と印刷所が急かすので、正直いって校正にも疲れ果てたところだったので入稿したら、あっという間に完成しましたと届いた。

仕上がりは、綺麗にできていて満足している。

PPコートしたカバーを付けた。これがあると,かなりいつまでも本は綺麗なままでいられるのだ。

Amazonでも買えるようにするために,ISBNコードを取得した。

そのために出版社(者)を登録する必要があり,屋号は「つみき書店」としたが,その中でココのアドレスも登録した。

先ほど,「もしやどなたかに確認されたら,「つみき書店」は実在するのか?と疑われるのでは」と心配になった。

そこで急遽,この頁のタイトルを「つみき書店」に変更した。

マンションの郵便受けには既に「つみき書店」というシールを貼ってある。

長年使った「風みどりの玉手箱」というタイトル。

愛着もあるので,そのうちどこかにひっそりと復活させます。

(でも,作品集は「いっこのつみき」だからなぁ)

あ,書影を貼っておきます。

Tweet「Limit7」は簡素図式と似て非なる考え方で編んだアンソロジーです。

使用駒7枚以内(盤面配置+持駒<=7)という条件でT-Baseで検索したところ約10000題がヒットしました。それを風みどりが約1500題に絞り,それをさらに数人の好みが異なる目で絞り,約400題に纏めたものです。

アンソロジー「Limit7」に収録する予定の作品は以下の通りです。

作者の皆様には収録をご了承してくださいますように伏してお願い申し上げます。

連絡先は kazemidori+limit7@gmail.com までお願いします。

| 作者名 | 媒体 | 発表年月 |

| M・A | 詰将棋パラダイス | 1973年6月 |

| S.M | 詰将棋パラダイス | 1974年12月 |

| TETSU | 詰将棋パラダイス | 2002年11月 |

| Y・I | 詰将棋パラダイス | 1973年11月 |

| るむめにげ | 詰将棋パラダイス | 1986年11月 |

| 阿部重治郎 | 詰将棋パラダイス | 2006年5月 |

| 阿部冷二 | 近代将棋 | 1990年7月 |

| 阿部冷二 | 近代将棋 | 1999年2月 |

| 安田昭春 | 将棋あおもり第3号 | 1977年7月 |

| 伊勢重治 | 将棋世界 | 1955年3月 |

| 伊田勇一 | 詰将棋パラダイス | 2004年1月 |

| 伊藤果 | 将棋世界 | 1980年3月 |

| 伊藤果 | 将棋ジャ-ナル | 1992年9月 |

| 伊藤果 | 報知新聞 | 1993年4月23日 |

| 伊藤果 | 報知新聞 | 1993年11月10日 |

| 伊藤果 | 報知新聞 | 1994年3月8日 |

| 伊藤果 | 将棋世界 | 1996年10月 |

| 伊藤果 | 将棋世界 | 1996年10月 |

| 伊藤看寿 | 将棋図巧 | 1755年 |

| 伊藤正 | 詰将棋パラダイス | 1975年6月 |

| 伊藤正 | 詰将棋パラダイス | 1983年12月 |

| 井内直紀 | 詰将棋パラダイス | 1997年4月 |

| 羽成嘉通 | 新将棋天国第17号 | 1981年6月 |

| 浦野真彦 | 詰将棋パラダイス | 1986年2月 |

| 影男 | 近代将棋 | 1973年11月 |

| 影男 | 将棋世界 | 1974年9月 |

| 塩野入清一 | 詰将棋パラダイス | 1981年3月 |

| 塩野入清一 | 詰将棋パラダイス | 1981年4月 |

| 岡田秋葭 | 将棋月報 | 1942年9月 |

| 岡田昌章 | 近代将棋 | 1974年8月 |

| 岡田敏 | 近代将棋 | 2006年5月 |

| 岡田富行 | 将棋世界 | 1956年6月 |

| 岡部雄二 | 将棋世界 | 1976年11月 |

| 岡部雄二 | 将棋マガジン | 1989年11月 |

| 岡本正貴 | 詰将棋パラダイス | 1989年4月 |

| 下村雅彦 | 近代将棋 | 1984年5月 |

| 何敦美 | 近代将棋 | 1955年8月 |

| 加藤義信 | 近代将棋 | 2008年2月 |

| 加藤速雄 | 近代将棋 | 1970年9月 |

| 加藤裕明 | 詰将棋パラダイス | 1993年9月 |

| 河原泰之 | 近代将棋 | 1989年10月 |

| 河原泰之 | 近代将棋 | 1991年11月 |

| 河原泰之 | 近代将棋 | 1992年6月 |

| 河辺野凡太郎 | 将棋世界 | 1985年10月 |

| 花沢正純 | 詰将棋パラダイス | 1964年11月 |

| 花沢正純 | 近代将棋 | 1964年12月 |

| 花沢正純 | 詰将棋パラダイス | 1965年10月 |

| 蟹江義長 | 詰将棋パラダイス | 1976年7月 |

| 角建逸 | 近代将棋 | 1999年11月 |

| 角建逸 | 近代将棋 | 2002年6月 |

| 角寿雄 | 将棋世界 | 1991年12月 |

| 角寿雄 | 詰将棋パラダイス | 2008年3月 |

| 角寿雄 | 詰将棋パラダイス | 2009年7月 |

| 関半治 | 詰将棋パラダイス | 1997年11月 |

| 岸本雅美 | 詰将棋パラダイス | 1956年6月 |

| 岸本雅美 | 近代将棋 | 1982年12月 |

| 喜多真一 | 詰将棋パラダイス | 1980年4月 |

| 祇女 | 詰将棋パラダイス | 1989年5月 |

| 吉村達也 | 将棋世界 | 1995年4月 |

| 吉村達也 | 将棋世界 | 1996年9月 |

| 吉村達也 | 詰棋めいと第22号 | 1997年6月 |

| 吉村達也 | 詰将棋パラダイス | 1998年5月 |

| 吉田清二 | 近代将棋 | 1969年10月 |

| 詰鬼人 | 近代将棋 | 1953年7月 |

| 杵淵裕樹 | 詰将棋パラダイス | 2002年6月 |

| 杵淵裕樹 | 詰将棋パラダイス | 2003年7月 |

| 久留島喜内 | 待宵後集 | 1869年 |

| 宮浦忍 | 詰将棋パラダイス | 1981年3月 |

| 巨椋鴻之介 | 将棋春秋 | 1956年11月 |

| 橋本孝治 | 詰将棋パラダイス | 2000年8月 |

| 橋本孝治 | 詰将棋パラダイス | 2002年5月 |

| 橋本守正 | 詰将棋パラダイス | 1965年11月 |

| 橋本守正 | 詰将棋パラダイス | 2005年12月 |

| 橋本哲 | 詰棋めいと第3号 | 1985年8月 |

| 橋本哲 | 近代将棋 | 1992年6月 |

| 玉露甘 | 詰将棋パラダイス | 1971年3月 |

| 近将編集部 | 近代将棋 | 1966年2月 |

| 近将編集部 | 近代将棋 | 1987年6月 |

| 近代将棋編集部 | 近代将棋 | 1974年3月 |

| 近藤孝 | 詰将棋パラダイス | 1956年12月 |

| 近藤孝 | 近代将棋 | 1970年2月 |

| 金井康雄 | 近代将棋 | 1972年3月 |

| 金子清志 | 詰将棋パラダイス | 1997年4月 |

| 金子清志 | 詰将棋パラダイス | 2000年11月 |

| 金子清志 | 詰将棋パラダイス | 2008年1月 |

| 金成憲雄 | 近代将棋 | 1993年8月 |

| 金田秀信 | 将棋評論 | 1952年5月 |

| 駒三十九 | 将棋ジャ-ナル | 1986年8月 |

| 駒三十九 | 詰将棋パラダイス | 1990年9月 |

| 駒三十九 | 詰棋めいと第22号 | 1997年6月 |

| 桑原辰雄 | 近代将棋 | 1955年9月 |

| 原亜津夫 | 将棋ジャ-ナル | 1986年11月 |

| 原広路 | 風ぐるま | 1953年1月 |

| 原広路 | 詰将棋パラダイス | 1965年10月 |

| 原潜 | 詰将棋パラダイス | 1967年2月 |

| 原田椅子 | 詰将棋パラダイス | 1980年3月 |

| 原田清実 | 詰将棋パラダイス | 2001年12月 |

| 原田清実 | 詰将棋パラダイス | 2002年1月 |

| 原田清実 | 詰将棋パラダイス | 2005年9月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1990年3月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1991年5月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1991年9月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1992年5月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1992年12月 |

| 原島利郎 | 近代将棋 | 1995年3月 |

| 原利和 | 将棋マガジン | 1985年11月月 |

| 古関三雄 | 詰将棋パラダイス | 1990年3月 |

| 古関三雄 | 詰将棋パラダイス | 1992年1月 |

| 江口伸治 | 将棋世界 | 2000年1月 |

| 江口伸治 | 将棋世界 | 2002年1月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2002年1月 |

| 江口伸治 | 将棋世界 | 2002年5月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2002年10月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2003年2月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2003年3月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2003年9月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2004年7月 |

| 江口伸治 | 近代将棋 | 2005年3月 |

| 溝口博 | 詰将棋パラダイス | 1999年4月 |

| 高橋和男 | 詰将棋パラダイス | 2008年2月 |

| 高原勳 | 将棋ジャ-ナル | 1988年3月 |

| 高坂研 | 近代将棋 | 1995年2月 |

| 高柳敏夫 | 東京スポーツ | 1975年3月38日 |

| 佐々木聡 | 近代将棋 | 1972年1月 |

| 佐藤勝三 | 詰将棋パラダイス | 2009年8月 |

| 佐藤昌樹 | 将棋マガジン | 1983年8月 |

| 佐藤和義 | 近代将棋 | 1980年12月 |

| 佐藤和義 | 将棋世界 | 1981年3月 |

| 妻木貴雄 | 将棋世界 | 1970年9月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2003年6月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2003年8月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2003年10月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2004年3月 |

| 妻木貴雄 | 詰将棋パラダイス | 2004年4月 |

| 妻木貴雄 | 詰将棋パラダイス | 2004年4月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2004年9月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2005年7月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2005年8月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2005年11月 |

| 妻木貴雄 | 詰将棋パラダイス | 2006年3月 |

| 妻木貴雄 | 詰将棋パラダイス | 2006年7月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2006年11月 |

| 妻木貴雄 | 近代将棋 | 2007年5月 |

| 斎藤夏雄 | 詰将棋パラダイス | 2003年8月 |

| 斎藤忠 | 将棋世界 | 1980年1月 |

| 細田強 | 将棋世界 | 1991年2月 |

| 坂巻桂治 | 詰将棋パラダイス | 1971年1月 |

| 坂東仁市 | 詰将棋パラダイス | 2010年7月 |

| 坂野孔一 | 詰将棋パラダイス | 1984年8月 |

| 坂野孔一 | 詰将棋パラダイス | 1990年4月 |

| 坂野孔一 | 詰将棋パラダイス | 1991年9月 |

| 坂野孔一 | 詰将棋パラダイス | 1994年10月 |

| 坂野孔一 | 詰将棋パラダイス | 2002年2月 |

| 作者不明 | 将棋世界 | 1964年4月 |

| 三角淳 | 詰将棋パラダイス | 2001年6月 |

| 三枝文夫 | 詰将棋パラダイス | 1956年6月 |

| 三宅亮久 | 詰将棋パラダイス | 1986年7月 |

| 三木正道 | 詰将棋パラダイス | 1956年6月 |

| 山下雅博 | 詰棋めいと第4号 | 1986年4月 |

| 山下繁実 | 詰将棋パラダイス | 1993年5月 |

| 山腰雅人 | 将棋ジャ-ナル | 1988年7月 |

| 山腰雅人 | 近代将棋 | 1988年8月 |

| 山腰雅人 | 将棋ジャ-ナル | 1989年5月 |

| 山腰雅人 | 詰棋めいと第13号 | 1992年7月 |

| 山腰雅人 | 詰棋めいと第23号 | 1997年11月 |

| 山崎詔三 | 詰将棋パラダイス | 1986年1月 |

| 山村政 | 詰将棋パラダイス | 2000年4月 |

| 山村政 | 詰将棋パラダイス | 2001年7月 |

| 山中龍雄 | 詰将棋パラダイス | 1958年4月 |

| 山中龍雄 | 近代将棋 | 1962年5月 |

| 山中龍雄 | 詰将棋パラダイス | 1964年9月 |

| 山中龍雄 | 詰将棋パラダイス | 1966年8月 |

| 山田康平 | 京都民報 | 1985年11月 |

| 山田康平 | 詰将棋パラダイス | 1989年6月 |

| 山田康平 | 詰将棋パラダイス | 1990年5月 |

| 山田康平 | 詰将棋パラダイス | 1991年2月 |

| 山田康平 | 詰棋めいと第13号 | 1992年7月 |

| 山田康平 | 詰将棋パラダイス | 1995年8月 |

| 山田修司 | (旧)詰将棋パラダイス | 1950年9月 |

| 山田修司 | (旧)詰将棋パラダイス | 1952年2月 |

| 山本善章 | 詰将棋パラダイス | 2007年1月 |

| 山本武子 | 詰棋界通巻第4号 | 1951年10月 |

| 山本民雄 | 詰将棋パラダイス | 1967年10月 |

| 山本民雄 | 詰将棋パラダイス | 1968年4月 |

| 山本民雄 | 詰将棋パラダイス | 1969年7月 |

| 市原誠 | 詰将棋パラダイス | 2005年2月 |

| 市川靖雄 | (旧)詰将棋パラダイス | 1951年5月 |

| 志駒屋十政 | 詰棋めいと第15号 | 1993年10月 |

| 篠原のぼる | 詰将棋パラダイス | 1969年7月 |

| 若島正 | 近代将棋 | 1977年3月 |

| 若島正 | 将棋ジャーナル | 1980年3月 |

| 若島正 | 詰将棋パラダイス | 1981年2月 |

| 若島正 | 詰将棋パラダイス | 1987年8月 |

| 若島正 | 将棋ジャ-ナル | 1989年5月 |

| 若島正 | 詰将棋解答選手権 | 2004年2月 |

| 若島正 | 近代将棋 | 2006年6月 |

| 酒井博久 | 詰将棋パラダイス | 2000年3月 |

| 小笠原隆治 | 詰棋めいと第23号 | 1997年11月 |

| 小阪良彦 | 将棋世界 | 1974年6月 |

| 小寺秀夫 | 近代将棋 | 1978年6月 |

| 小寺秀夫 | 将棋世界 | 1999年7月 |

| 小西寛 | 詰棋界通巻第23号 | 1955年1月 |

| 小川悦男 | 将棋春秋 | 1957年7月 |

| 小竹博也 | 詰将棋パラダイス | 1960年10月 |

| 小塚鍈章 | 近代将棋 | 1958年7月 |

| 小島茂 | 将棋マガジン | 1980年9月 |

| 小迫清美 | 将棋ジャ-ナル | 1983年6月 |

| 松井秀雄 | 近代将棋 | 1965年2月 |

| 松本頴明 | 詰将棋パラダイス | 1994年9月 |

| 松本仁志 | 詰将棋パラダイス | 1999年1月 |

| 上間優 | 詰将棋パラダイス | 1978年11月 |

| 上田吉一 | 詰将棋パラダイス | 1968年11月 |

| 上田吉一 | 詰将棋解答選手権 | 2006年3月 |

| 上田吉一 | 詰将棋解答選手権 | 2007年5月 |

| 常盤兼成 | 将棋春秋 | 1956年11月 |

| 信太弘 | 詰将棋パラダイス | 1999年4月 |

| 信太弘 | 詰将棋パラダイス | 1999年8月 |

| 新ヶ江幸弘 | 近代将棋 | 1977年4月 |

| 新ヶ江幸弘 | 近代将棋 | 1979年11月 |

| 新井諭 | 詰将棋パラダイス | 1991年1月 |

| 新田道雄 | 詰将棋パラダイス | 2002年2月 |

| 森雅幸 | 近代将棋 | 2000年11月 |

| 森田正司 | 詰将棋パラダイス | 1973年12月 |

| 森田正司 | 近代将棋 | 1975年7月 |

| 森田正司 | 近代将棋 | 1975年8月 |

| 森美憲 | 詰将棋パラダイス | 1996年8月 |

| 森敏宏 | 近代将棋 | 1963年12月 |

| 森敏宏 | 近代将棋 | 1983年1月 |

| 森本康秀 | 近代将棋 | 1983年2月 |

| 森隆宏 | 将棋ジャ-ナル | 1986年2月 |

| 水上仁 | 近代将棋 | 1991年5月 |

| 水上仁 | 近代将棋 | 1992年5月 |

| 水分小僧 | 詰将棋パラダイス | 2001年12月 |

| 菅谷正義 | 詰将棋パラダイス | 1970年2月 |

| 菅野篤 | 詰将棋パラダイス | 1964年2月 |

| 星田口加郎 | 近代将棋 | 2004年1月 |

| 清水英幸 | 詰将棋パラダイス | 1995年10月 |

| 青嶋未来 | 詰将棋パラダイス | 2007年5月 |

| 石川英樹 | 近代将棋 | 1983年11月 |

| 赤羽守 | 将棋世界 | 1969年12月 |

| 相馬康幸 | 詰将棋パラダイス | 1979年1月 |

| 相馬康幸 | 近代将棋 | 1987年2月 |

| 相馬康幸 | 詰将棋パラダイス | 2003年3月 |

| 糟谷祐介 | 詰将棋パラダイス | 2001年10月 |

| 草柳修一郎 | 将棋評論 | 1947年4月 |

| 大浦淳司 | 詰将棋パラダイス | 1979年1月 |

| 大橋光一 | 詰将棋パラダイス | 2007年4月 |

| 大塚英久 | 近代将棋 | 2006年1月 |

| 大野雄一 | 将棋ジャ-ナル | 1983年4月 |

| 大野雄一 | 近代将棋 | 1987年6月 |

| 大和敏雄 | 将棋世界 | 2005年11月 |

| 滝島代士夫 | 近代将棋 | 1978年6月 |

| 滝島代士夫 | 詰将棋パラダイス | 1980年9月 |

| 辰村純治 | 近代将棋 | 1951年2月 |

| 竪山道助 | 近代将棋 | 1974年3月 |

| 竪山道助 | 詰将棋パラダイス | 2003年1月 |

| 竪山道助 | 詰将棋パラダイス | 2004年5月 |

| 竪山道助 | 近代将棋 | 2004年5月 |

| 竪山道助 | 詰将棋パラダイス | 2004年12月 |

| 竪山道助 | 近代将棋 | 2008年6月 |

| 谷川浩司 | 詰将棋パラダイス | 2004年7月 |

| 谷川浩司 | 将棋世界 | 2006年1月 |

| 谷川俊昭 | 近代将棋 | 1972年6月 |

| 鍛治誠二 | 近代将棋 | 1963年7月 |

| 中井雄士 | 詰将棋パラダイス | 2004年11月 |

| 中筋俊裕 | 詰将棋パラダイス | 2009年9月 |

| 中村紀男 | 近代将棋 | 2005年10月 |

| 中田章道 | 詰将棋パラダイス | 1984年11月 |

| 中本実 | 風ぐるま | 1955年3月 |

| 中野賢 | 詰将棋パラダイス | 1968年9月 |

| 中野和夫 | 詰将棋パラダイス | 1967年6月 |

| 中野和夫 | 近代将棋 | 2007年1月 |

| 長谷川佳邦 | 詰将棋パラダイス | 1962年12月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 1960年11月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 1963年10月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 1967年4月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 1991年10月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 1999年10月 |

| 長谷繁蔵 | 詰将棋パラダイス | 2004年7月 |

| 塚田正夫 | 近代将棋 | 1950年6月 |

| 塚田正夫 | 近代将棋 | 1965年2月 |

| 塚本恵一 | 詰将棋パラダイス | 2003年1月 |

| 塚本恵一 | 詰将棋パラダイス | 2004年10月 |

| 天地道人 | 近代将棋 | 1978年9月 |

| 天六辰年 | 詰将棋パラダイス | 2001年2月 |

| 田宮克哉 | 詰将棋パラダイス | 1971年5月 |

| 田中徹 | 詰将棋パラダイス | 1979年6月 |

| 田辺国夫 | 詰将棋パラダイス | 1956年9月 |

| 田辺国夫 | 近代将棋 | 1980年3月 |

| 土屋健 | 将棋月報 | 1941年3月 |

| 土屋交弘 | 詰将棋パラダイス | 2001年6月 |

| 島勇三 | 将棋世界 | 2006年4月 |

| 東寺悠紀 | 将棋世界 | 1984年7月 |

| 東寺悠紀 | 近代将棋 | 1984年8月 |

| 桃野茶夫 | 詰将棋パラダイス | 1988年8月 |

| 湯村光造 | 近代将棋 | 1953年8月 |

| 湯村光造 | 近代将棋 | 1988年2月 |

| 当間渉 | 将棋世界 | 1973年5月 |

| 藤江和幸 | 詰将棋パラダイス | 1973年8月 |

| 藤江和幸 | 詰将棋パラダイス | 1975年7月 |

| 藤江和幸 | 近代将棋 | 1998年2月 |

| 藤倉満 | 詰将棋パラダイス | 1964年9月 |

| 藤倉満 | 将棋ジャ-ナル | 1987年7月 |

| 藤沢英紀 | 近代将棋 | 2000年11月 |

| 藤本和 | 詰将棋パラダイス | 1982年8月 |

| 内田昭吉 | 近代将棋 | 1971年3月 |

| 内藤國雄 | 将棋世界 | 2007年10月 |

| 南倫夫 | 詰将棋パラダイス | 1972年12月 |

| 南倫夫 | 近代将棋 | 1989年11月 |

| 二上達也 | 将棋世界 | 1953年12月 |

| 二上達也 | 風ぐるま | 1956年4月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1958年6月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1980年1月 |

| 二上達也 | 日刊スポーツ | 1982年4月14日 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1983年9月 |

| 二上達也 | 将棋世界 | 1984年10月 |

| 二上達也 | 将棋世界 | 1987年12月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1989年6月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1989年11月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1990年4月 |

| 二上達也 | 近代将棋 | 1994年3月 |

| 猫田いわし | おもちゃ箱 | 2004.11 |

| 馬屋原剛 | 詰将棋パラダイス | 2009年3月 |

| 梅本拓男 | 詰将棋パラダイス | 1996年10月 |

| 梅本拓男 | 詰将棋パラダイス | 2002年1月 |

| 柏川悦夫 | 新・王将 | 1954年9月 |

| 柏川悦夫 | 詰将棋パラダイス | 1957年2月 |

| 柏川悦夫 | 近代将棋 | 1965年1月 |

| 柏川悦夫 | 詰将棋パラダイス | 1965年3月 |

| 白川文夫 | 詰将棋パラダイス | 2008年7月 |

| 伴野裕 | 近代将棋 | 2008年3月 |

| 伴野裕 | 詰将棋パラダイス | 2008年8月 |

| 帆足海彦 | 将棋ジャ-ナル | 1991年9月 |

| 飯室宥蘭 | 近代将棋 | 2007年2月 |

| 飯尾晃 | 詰棋めいと第10号 | 1990年3月 |

| 尾崎秀行 | 詰将棋パラダイス | 1976年11月 |

| 浜田棋好 | 将棋日本 | 1936年12月 |

| 富樫昌利 | 近代将棋 | 1992年1月 |

| 富沢岳史 | 詰将棋パラダイス | 2002年9月 |

| 富沢岳史 | 詰将棋パラダイス | 2003年8月 |

| 富田忠男 | 風ぐるま | 1954年1月 |

| 冨永晴彦 | 詰将棋パラダイス | 2006年5月 |

| 武紀之 | 詰将棋パラダイス | 2006年1月 |

| 武南新一 | 近代将棋 | 1970年8月 |

| 福島敏彦 | 近代将棋 | 1978年8月 |

| 平井孝雄 | 近代将棋 | 1956年9月 |

| 平井孝雄 | 詰将棋パラダイス | 2000年3月 |

| 平井康雄 | 近代将棋 | 1979年6月 |

| 平井康雄 | 詰将棋パラダイス | 1980年5月 |

| 平井康雄 | 詰将棋パラダイス | 2010年6月 |

| 平井正敏 | 近代将棋 | 2003年1月 |

| 平松準一 | 将棋世界 | 1995年6月 |

| 平松準一 | 詰将棋パラダイス | 2007年12月 |

| 平正利 | 近代将棋 | 1988年12月 |

| 平尾一土 | 詰将棋パラダイス | 2010年11月 |

| 芳賀徹 | 近代将棋 | 1982年6月 |

| 芳賀徹 | 将棋賛歌 60号 | 1983年5月 |

| 北原義治 | 風ぐるま | 1953年10月 |

| 北原義治 | 近代将棋 | 1972年4月 |

| 北原義治 | 詰将棋パラダイス | 1973年7月 |

| 北原義治 | 近代将棋 | 1977年1月 |

| 北川明 | 詰将棋パラダイス | 1973年3月 |

| 堀切良太 | 詰将棋パラダイス | 2005年10月 |

| 堀内和雄 | 近代将棋 | 1978年5月 |

| 堀内和雄 | 近代将棋 | 1985年5月 |

| 本山摂津 | 近代将棋 | 1977年9月 |

| 摩利支天 | 詰将棋パラダイス | 2005年7月 |

| 野口益雄 | 近代将棋 | 1977年11月 |

| 野村量 | 将棋ジャ-ナル | 1989年3月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 1991年10月 |

| 野村量 | 将棋世界 | 1994年3月 |

| 野村量 | 詰将棋パラダイス | 1996年1月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 1996年2月 |

| 野村量 | 詰将棋パラダイス | 1996年2月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 1997年10月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 2000年4月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 2000年5月 |

| 野村量 | 詰将棋パラダイス | 2002年1月 |

| 野村量 | 将棋世界 | 2003年11月 |

| 野村量 | 詰将棋パラダイス | 2004年12月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 2005年10月 |

| 野村量 | 近代将棋 | 2006年9月 |

| 柳原裕司 | 詰将棋パラダイス | 1983年8月 |

| 柳田明 | 近代将棋 | 1973年9月 |

| 柳田明 | 近代将棋 | 1991年11月 |

| 有田五郎 | 詰将棋パラダイス | 1971年5月 |

| 林雄一 | 近代将棋 | 1991年7月 |

| 林雄一 | 将棋世界 | 1992年10月 |

| 鈴木守 | 詰将棋パラダイス | 2001年4月 |

| 倭建 | 詰将棋パラダイス | 1979年11月 |