伊藤看寿 図巧#83

一往復44手

- 51歩

- 31歩

- 22歩

- 12歩

- 13桂

- 収束

黒川一郎 竹生島

一往復 60手!前後

- 74と消去

- 95桂

- 96香

- 97歩/87と→97と

- 97と

- 88と/78と→88と

- 88と

- 79と

- 69桂配置

相馬康幸 風神

一往復 54手

- 51歩等々

- 71歩

- 81歩

- 82桂

- 92歩

- 93桂

- 89と→79と消去

- 98と→88と消去

- 97桂

- 88桂配置

図巧#83の系譜で他に重要な作品あったら教えてください。

Tweet一往復44手

一往復 60手!前後

一往復 54手

図巧#83の系譜で他に重要な作品あったら教えてください。

Tweetあの「いのてつ」さんですよね。

おめでとうございます。

将棋、長野の井上さん初優勝 アマ名人戦

将棋の第64回全日本アマチュア名人戦全国大会最終日は6日、山形県天童市の「滝の湯ホテル」で行われ、24歳の井上徹也さん(長野)が初優勝した。

井上さんは決勝でベテランの赤畠卓さん(岡山)と対戦。中盤はほぼ互角だったが、その後にペースをつかみ、冷静に寄せ切った。準決勝で井上さんは過去3度優勝の早咲誠和さん(大分)を、赤畠さんは高校生の中川慧梧さん(岩手)をそれぞれ破った。

井上さんは公務員で、詰め将棋作家としても知られる。アマ名人戦は今回が初出場で、主要全国タイトルも初めて獲得した。

(初版:9月6日20時14分)

これは便乗してパラの宣伝をせねばと、急遽エントリーを書きました。

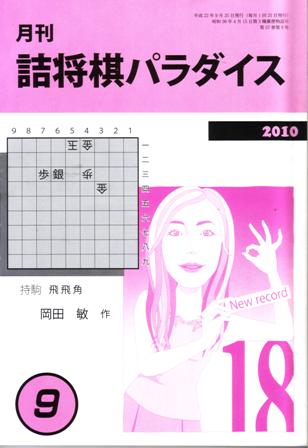

上の新聞記事でも「詰め将棋作家としても知られる」とありますが、下図は今年の7月に発行された「月刊詰将棋パラダイス7月号」の17頁です。

井上さんの作品が掲載されています。

左側の作品が井上さんの作品「シンメトリー」。500手を超す大作です。

決して複雑な難解作ではありませんが、作品を成立させるための微妙な綾が、作者だけでなく解答者も悩ませ、誤解者続出。

正解者は一桁の人数しかいませんでした。

詳しくは10月1日発売の「月刊詰将棋パラダイス10月号」をお買い求めください。

なお、正解に辿り着くのは大変ですが、作品の9割を理解するのは決して難しくはありません。

手数に臆することなく、ぜひ、挑戦してみてください。

大事な名前の所で誤植をだしてしまい、ちと落ち込んでおりました。

しかし、この先、余詰や変長や誤解説、不詰だってありえないことではございません。

なんせ我が家のPCのスペックでは、柿木先生も解けない問題がごろごろしております。

結局は…運? いやいや数名の検討協力者のおかげです。

いえ、そういう話をしているんではありませんでした。

今後もミスは多いと思いますが、どうぞお見捨てなく、これからもよろしくお引き立てのほどお願い申し上げます。

さて大学院は今月も見逃せない作品が載っています。

7月8月と500手600手の長手数作品を掲載してきてきましたから、今月は短く感じられるかもしれません。

8月号は難しめの作品でしたので(でも決して解き難いだけの作品ではなかったはず)、今月は解答者番増を期待しての撰題です。

4月号と同じ岡村孝雄・添川公司のゴールデンコンビです。作品の内容も期待を裏切らないでしょう。

すでについったーでも

acceleration 大学院詰みました。この条件で……!たのしめました。 (ヒントになるので一部割愛。)

oyamamayo 放れ駒は今年の添川作で一番好き。これが技術の有効活用。

と、好評が聞こえてきています。解かなきゃソンです。

全国大会レポート

長いっ!15頁もある。握り詰や詰1グランプリ、大道棋四方山話、詰将棋ダービー優勝記までいれたら21頁。

順位戦結果

おお、小林さん降級。

優勝は#3と思っていたがハズレ。

金子さん絶好調ですねぇ。

谷川浩司も降級。厳しい!

好形好手順は3か4に票が集まってしまうのだなぁ。

あれ? 合宿で見せて貰って「これは昇級る」と太鼓判を押した馬屋原作は残留だ。

ううむ。見る目無くってゴメン!

易しかったからかなぁ。

でも、もっと易しい好形作の#7が1位昇級だし…これはやはり長篇を作れってことかも(^^;

表紙解説

こんなとこでもダービーで優勝したこと自慢してる……チトしつこいゾ!

ごめんなさい。

p17 大学院の撰題の言葉終わりから3行目

「岡本・添川の黄金コンビ」は「岡村・添川の黄金コンビ」の誤植です。

岡村孝雄さんにはたいへん失礼いたしました。

そういえばお隣の大学も担当者名が誤植ですね。

校正の際は図面に意識を集中するから、そこらへんは見ませんからねぇ。

二人とも有名な古代ギリシャの数学者(現代の意味の数学者とはニュアンスは違うが)だ。

しかしその生きた年を調べてみると

300年も違う。

ちょうど

を同列に並べているようなものだ。(いや、もっとか)

いや実際、あと2000年ぐらいすれば、詰将棋創生期の著名人として並べられるかもしれないな。

伊藤看寿と上田吉一は区別がついているだろうけど、若い人たちにしてみれば数十年前の作家にしてみたってごちゃごちゃなんだろうなぁ。

オイラにしてみても、小西逸生さんも吉田健さんも同世代に(詰将棋を覚えた頃にすでに雲の上の人)感じているのだけれど、実は微妙に違うのかもしれない。

いや同世代というのは年齢で無くって、同じような筋を追求した世代ということなんですけどね。

ACTの「80年代」を眺めていると、やはり共通のテーマというか同じようなことを考えていた集団があるのだなと感じる。

同じ詰将棋遺伝子プールを泳いでいた仲間意識というか。

あー、もう寝る。

Tweet風みどりという変名は30年くらい前、近将の3手の詰みに投稿する際に何回か使ったが、もともとは解答用のものだった。

むろん、ココロは「風見鶏」。すなわち「定見のない評論者」ということだ。

ただし発音は、kazemidori ということにしてる。

ぐぐってみると雑貨屋や有機農場などやっている風みどりさんがいるらしい。

北海道のペンションもある。一度行ってみよう。

筆名でなんといっても名作なのは「鳥越九郎」さんだろう。

入選99回でこの筆名を使うのはやめたのだろうか。かっこよすぎる。

でも最近は「鳩和平」名義でも作品をあまり見かけないなぁ。

「常盤兼成」も再登場させればよいのに。

最近登場した「伊藤妖看」と「伊藤萬寿」もうまい。いや、うまそうだな。

門脇さんが一時「芳桂」という雅号を使っていた。

初めて見たときこりゃぁまずいんではないのと思ったけれど、ご本人にはいえなかった。

元祖の「宗桂」だって、早計と受け取れなくもない。

慌てずじっくり考えて指せといった自戒の意味が込められているのかもしれぬ。

随分経ってから、門脇さん自身は気付いていなかったという記事が載った。

そうか、やっぱり気付いていないと言うこともあるんだ、と思った。

実は今も、こりゃぁまずいんではないのと感じる筆名を使っている方がいる。

当然作意なのだろうと思っていたが、もしかしたらご本人は気付いていないのかもしれないと思えてきた。

指摘した方がいいのかなぁ。

ある建築家が建てた自宅はドアが一切排除されているそうだ。風呂にもトイレにもドアがない。

そこで名付けて「雲谷斎」というそうな。

そういえばうちのトイレにおいてある本の著者に「樺純旦」という方がいた。

名前を見るたびに「単純バカ」と言われているようで不愉快だ。

昔は誰もがみっちりパラを読み込んでいた。

その証拠を発見したのでお目にかけよう。

詰将棋イントロクイズ

次の文の作者名を当ててください。

- ふつうの問題(初心者用)

- 重い竜が軽くあしらわれているあたりにその原因があるのだろうが

- 本作はその中でやっと水準の域に達していると思われるのだろうがどうであろうか

- イントロクイズ(上級者用)

- 傑作と賞せずにはおれません

- 作者の力をイカンなく発揮し

- 少年の日、私はどんなキッカケで

- 僕の若い頃とは次元が違ったような

- 超イントロクイズ(マニア用)

- 私のどこが

- この局面で

- いよいよ油が

- 私が有力に

- 超々イントロクイズ(キ印用)

- さりとて

- 君

- ブ

- 手

「詰将棋の詩」第73号(1981.10)より

ちなみに詰将棋の詩とは故山本昭一が編集長を務めていたガリ版刷りのミニコミ誌である。

3番の1と4番の2,3以外はもう忘れてしまいましたが。

さて、パラを見れば正解が解るクイズだが一応正解発表をする。

×

将棋世界にもない。

なかには将棋盤には星がないと思っている人までいる。

日めくり詰め将棋カレンダーはちゃんと星がある図面で、初心者フレンドリーな作りになっています。

星がないのは昔は製版が大変だったためではないかと思う。

今は簡単なのに星を入れないのは怠慢なだけだと思っている。

×

「迄n手」というのがパラの書式。

将棋世界は「までn手詰」。

詰めカレは「までn手詰め」。

○

ついているんだ。どういうわけか。

必ず最後に「。」がついてる。

○

ついているんだ。どういうわけか。

必ず最後に「。」がついてる。

まぁ、「。」はぶら下がるからかまわないのだけれどね。

×

入選回数の下に「22・1投」という書式で載せているのは短大とデパートだけれど、中学校も変化手順の後に「–22年1月投稿」という書式で載せている。なぜ統一しないかは不明。

大学院は投稿日時をきちんと整理していないので載せていない。

○

大学院にも毎月解答くれるのに評価は書いてくださらない方がいらっしゃいます。

○

でも、なぜかは不明。

というのは大学院も(おそらく他の学校も)同じソフトで集計しているのだろうから、冒頭の成績集計欄には※も出力されているはず。原稿の段階では※も含んだ表のはずだ。

それが製版されると平井さんトコ以外は※が消えている。

どうしてかはわからない。

×

上級でした。

最近の新人さんはかわいげがないからなぁ。やたら難しかったり(^^)

○

初めて知った。

○

これもなんでつくのかはわからない。

いらないと思うんだけどねぇ。

誰か「タイトル」みたいな作品投稿してくれないかな。

「「タイトル」」となるんだろうか。

昨日はさんざんな一日だった。

まず原因不明の腰痛に悩まされた。

仕事を休もうと思ったが、午前中に受講必須の研修会が入っていたので出勤。

午後、休暇を取って、医者に行った。やはり原因は不明。痛み止めと湿布をもらう。

また職場に戻りちょっと仕事。でもやはり腰が辛いので帰宅することにした。

途中にスーパーに寄りコーラZEROを購入。外に出たらレジ袋が重さに耐えられず破けて中身が四散。

早く帰ろうと快調に原付をとばしていたら白バイに停止させられる。22km/h オーバー。

気分直しにコンビニでアイスを4個購入。家に入ろうとしたら鍵がない。

溶かしてしまうのはもったいないと玄関前でアイスを食す。蚊に刺されまくる。

ちなみに3個は溶けてしまわれました。

今日は丸一日休みを取って、家から出ないことにする。

絶好調だったオイラに、なぜ急に絵に描いたような不幸が集団で襲いかかってきたのか。

原因として考えられるのは一つしかない。

昨日、大学院の在庫を整理し、大量に作品を返送したのだ。

返送とは「不採用」ということ。

人によっては一つの作品に数ヶ月も数年も時間をかける。

十数頁にわたり変化や狙いの解説を書いてきてくれる作家もいる。

それら苦心の結晶を「面白みを感じられません」という一言だけで不採用にする。

罪だなぁ。

しかし、採用予定がない作品を抱えているのも逆の意味で罪だ。

作家は次号にこそ自作が掲載されるのではないかと虚しく待つだけだから。

この返送作の呪いに違いない。

世の詰将棋欄担当者はきっと皆この呪いと戦ってきたのだろう。

そのうち「なぜ自作を採用しないのか」といった直截な呪いもくるかしら。

最近のパラの担当はどの方も長期にわたって務めている方が多い。

オイラはあまり長くやる気はない。

担当者が変わったら、再投稿しようという作家がいると思うから。

投稿した自信作が返送されたら「担当者の見る目がねぇなぁ。はやく担当者かわってくんないかな」と思って欲しいからだ。

岡村さんの非公開日記を見たら、返送作につける付箋もすべてPCで下書きし、見直してからつけているそうだ。

流石だ。

オイラの手書き付箋の字が読めなかった人、ごめんなさい。

まだ在庫整理は途中なので、今日も頑張ろう。

Tweetおみくじの順位は次のように決まっているらしい。

では詰将棋の解説で最後の最後に解説者がその作品の評価を総合的にまとめて語る「※作」というアレ。

アレはどのような順位なんだろう。

思いつくまま書いてみる。

会心作は作者からの言葉なので入れなかった。

他にどんな言葉があったっけ?

またはこんな言葉使いたいとか、順位も含めてコメントを待つ。

おお、さっそくのコメントありがとうございます。

そうだそうだ。佳作。秀作。使いますねぇ。

力作と苦心作は作品評価でなくて作者評価、製作過程評価なのですね。なるほど。

(なんだか、こんなこと書いていると、自分の首を絞めるような……)

改訂版、とりあえず、いれてみよう。

さらに改訂版です。

別の観点からの言葉として

昔は詰パラの隅から隅まで、文字通りなめるように読んだものだ。

それこそ、読者サロンの投稿文もぜーんぶ読んだ。

しかも、オイラだけでなく、みーんな読んでいた。

いまは、どうだろう。

本当にぱらぱらと流し読みして終わり。

そーゆー人、いませんか。

はい。私がそうです。

これではいかんと、8月号を手にとってじっくり読みはじめた。

で、途中であきて、こんなクイズを思いついたのだった。(集中力のない子です)

○×で答えてください。

Q1.詰パラの図面には星がある。

Q2.詰手順の終わりは「迄n手詰」である。

Q3.詰手順には句読点がついている。

Q4.変化手順にも句読点がついている。

Q5.作品の投稿日を結果稿に載せているのは短大とデパートである。

Q6.※は無評価である。

Q7.※もきちんと発表しているのは大学の平井さんだけである。

Q8.新人コンクールは「中級」である。

Q9.ヤン詰は「全題正解者」ではなく「首位的中者」である。

Q10.作品のタイトルには「」がつく。