結果発表途中のままでごめんなさい。今日は課題提出で、あといくつか片付けたら再開しますのでお待ちください。

課題40 風船図式の詰将棋を作ってください。

風船図式とはあまり認知されていない条件だと思いますが、『古今趣向詰将棋名作選』所載の「趣向詰将棋の分類」にちゃんと記述がある由緒正しい条件です。

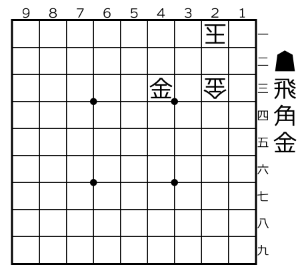

四周(1・9筋と一・九段目)に置き駒が無いが定義です。中央の\(7\times7\)の配置で創作をすれば良いので、比較的緩い条件です。

- 手数制限はありません。

- 未発表作に限ります。

- 投稿先はkazemidori+kadai@gmail.com。

- 締切は4月29日(月)

- Judgeは未定です

ということで、例題をみていきまっしょう!

続きを読む 詰将棋つくってみた(195)

課題40:風船図式