「詰将棋の詩」1980.3より

(今回は引用ではなく引き写しですが、動く将棋盤を使って理解しやすくしたと云うことでお許しください)

詰将棋作家にとって推敲という作業は非常に大切なものである。てなことはわかっているのだが、実際にはなかなかうまく行かない。発表後にうまい改作案に気がついて悔やむなんて事がたびたびです。

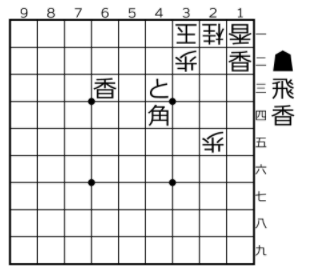

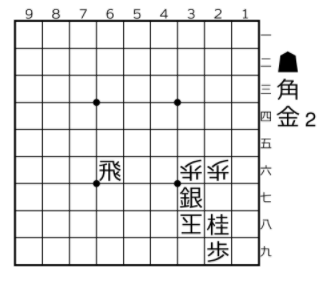

【A図】はパラ77年8月号に発表した自作です。当時はこれ以上推敲の余地のない傑作と自分で思っていたが、最近【A’図】を発見した。

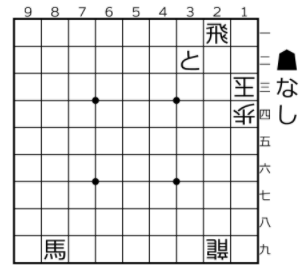

【A’図】

たった歩1枚を追加しただけだが、より作品価値が高まった。

しかし、これだけ簡単な配置に今まで全く気づかずに「推敲の余地がない傑作」と自分一人で思い込んでいたんだからいい気なもんです。

山本昭一 詰パラ 1977.8

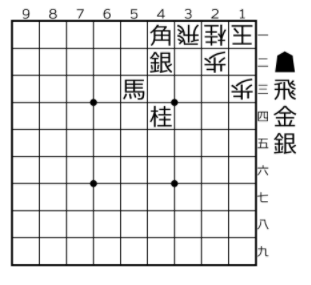

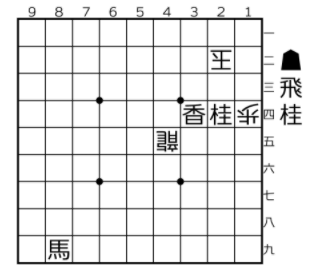

序の絶対手や8手目の非限定などが気に入らず、天国行きとなったものですが、【B’図】の要にすれば多少ましになります。

山本昭一 将棋天国 1979.7

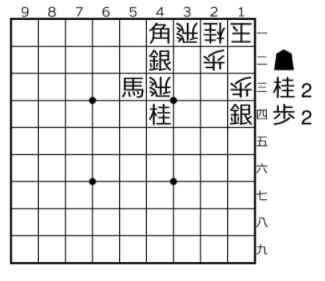

更に【C図】(パラ75.1高校)。

余詰消しの為だけの57飛の配置、つまらない序盤など不満が多いですが、これも【C’図】のようにすれば、かなり改善される。

2手目27玉や29玉の変化で作品に奥行きが出来たし、偽作意が11手から13手になったことで、もっと誤解者が増えていたかもしれない。

山本昭一 詰パラ 1975.1

まったく、発表する作品は余詰だらけで、たまに生き残ったと思えば推敲不足とくるんだからたまんない。

自分の作品のアラ探しばかりで少し落ち込んできたので、今度は人の作品でウサを晴らさせてもらうことにする。

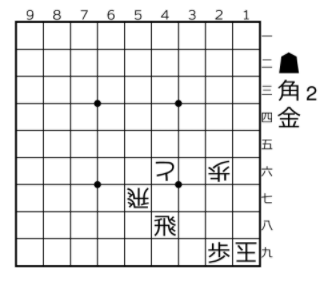

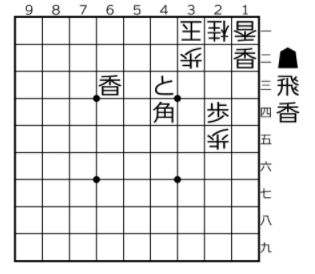

【D図】はパラ79.11月号のヤング・デ・詰将棋、東隆久氏の作品です。

なかなかの好素材なのですが、惜しむらくはこれも推敲不足。もう少し手を加えていれば、立派に入選する作品なのに……。

例えば29龍を25に持ってくると、収束で馬が消えてスッキリする。

【D’図】

また【D”図】のように序をつけると、これはもう立派な作品です。(作者はそんなもんいらんと言うかも知れないが)

東隆久 詰パラ 1979.11

以上の例を見ても分かるように推敲ってのはこれでよいということがない。

「出来た!それ投稿」

なんてやってるアンタ

「どうでもいい投稿してしまえ!」

という君

もう一度じっくり考えてみませんか。

まぁ自分もひとに偉そうなこと言える身ではないけれど……。