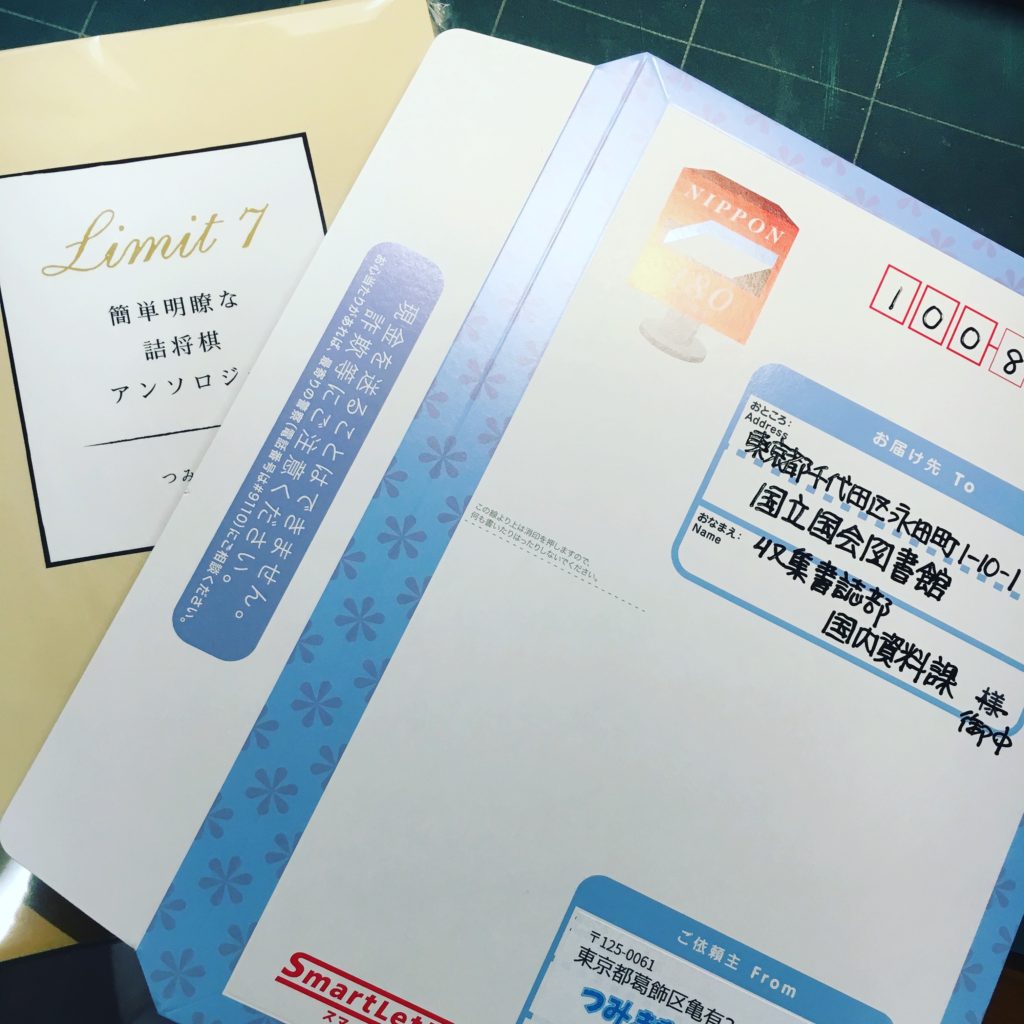

本を作ったら国立図書館に1冊送らなければならない。

これは国会図書館法で決まっている。

そこで提案である。

詰将棋の書籍や冊子を作製したら,全日本詰将棋連盟詰棋書保存委員会に1冊寄付することにするというのはいかがだろう。

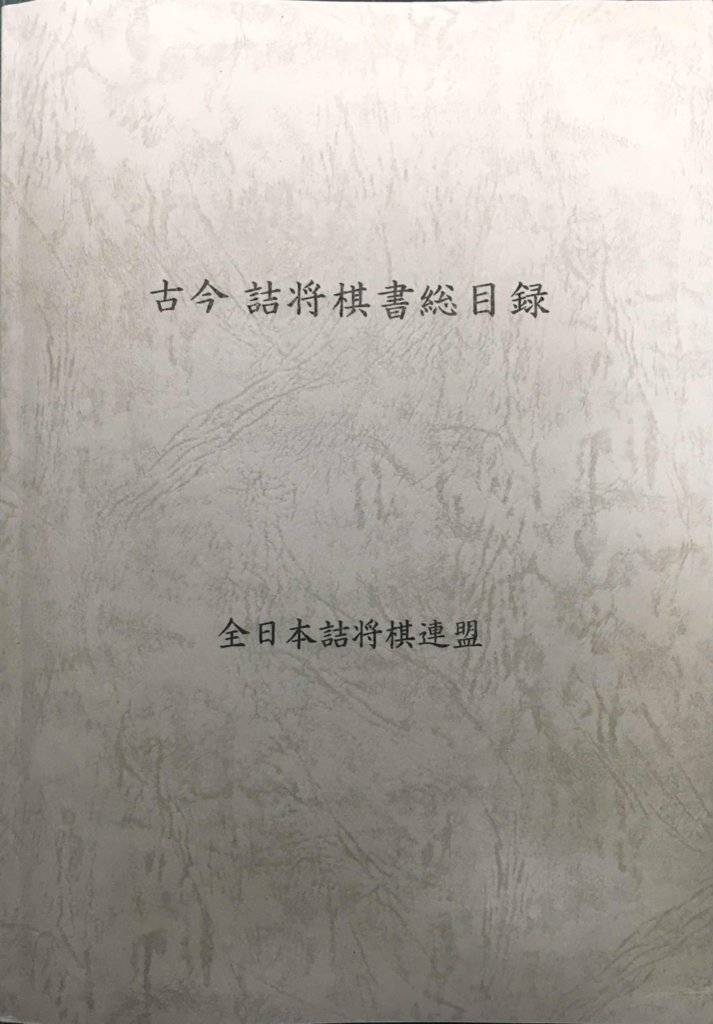

磯田さんはこの労作を今も更新し続けている。⇒詰将棋一番星

しかし個人でありとあらゆる詰棋書を収集するというのは,どう考えても困難を極める。

今年の詰将棋全国大会に向けても

- 盤上のフロンティア

- この詰将棋がすごい!2019

- 青い鳥

- 詰将棋解答選手権2019

- 暁将棋部屋第4号

- 詰将棋ファン第2号

- TARO TRAILS

- Limit 7

と,これだけの新刊が予定されている。

金額的にも,かなりなものになる。(みなさん,Limit7 も忘れずに予算化しておいてくださいね)

そこで,この提案を思いついたというわけだ。

余計なお世話かもしれませんが(^^;;

Tweet

詰将棋版国会図書館法の提案に反応がないとお嘆きなので書きます。

詰将棋の本を作ったら全詰連に1冊寄付する、すばらしい案と思います。大賛成です。

編著者にとって1冊提供する負担は大きくはないので協力は得られるでしょう。

ここまではいいのですが、問題はその後です。多くの人がこの良案に反応しなかったのは、良い点に賛成だけして、問題や危惧に触れないのは公正を欠く。それを書くのは面倒だし、良案に水を差すのも気が引ける、そんな所でしょう。ぼくはそうでした。

問題は、すでにお分かりでしょうが、簡単にいえば、場所・利用法・人・金です。本は集まるでしょう。それも恐ろしい勢いで集まるでしょう。まず置く場所を確保する必要があります。ただ積んでおくだけでもじきに大きな山になるでしょうが、ツンドクでは使えないので見やすいように整理、配置しなければなりません。保管するだけ利用しないのでは意味がないので、目録作成、公開閲覧、貸出し、通信による質問受付け・回答、コピーサービスなど可能性を考えてシステムを作る必要があります。

中心になる人の問題は難関です。アルバイト的感覚でできるか。生活を懸ける情熱をもつ人がいるか。

資金については、全詰連事業となればなんとかなるような気もします。個人では不可能なクラウドファンディング・会員制・利用料等々。

新刊書の寄付受入れがうまく保管利用されることが定着すれば個人の蔵書寄付に広がっていくでしょう。蔵書処分に頭を悩ませている人は少なからずいます。ぜひ全詰連として取り組んでほしいです。ビジョンをもって、そのうえでまず一歩から。風みどりさんの提案が実現しますよう。

壮大な構想ですね。

そこまで全然考えていませんでした。

さすが磯田さん。

レスは新しいエントリーをたてて書きます。