特典小冊子で次のような作品を並べていた。

六峯昇歩 風ぐるま1954.2

清水孝晏 将棋世界1994.4

谷秀男 詰パラ2001.8

いずれも同一手順といってよい5手詰だ。他にもこの筋の作品は数多く存在する。

そこへミーナさんが「この筋の元祖は精妙第21番だと思う」と教えてくれた。

(2023.8.28追記 T-Baseからの検索で当初「谷秀夫」としていましたが、パラを確認して「谷秀男」に修正しました。谷さん御免なさい。)

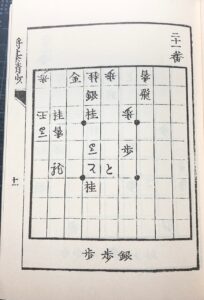

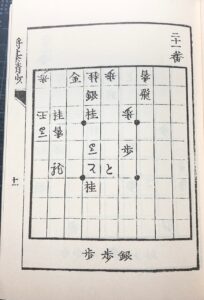

伊藤宗印 『将棋精妙』第21番

特典小冊子で次のような作品を並べていた。

いずれも同一手順といってよい5手詰だ。他にもこの筋の作品は数多く存在する。

そこへミーナさんが「この筋の元祖は精妙第21番だと思う」と教えてくれた。

(2023.8.28追記 T-Baseからの検索で当初「谷秀夫」としていましたが、パラを確認して「谷秀男」に修正しました。谷さん御免なさい。)

今回は2003年に発表された作品を並べる。1作しか見つからなかった。

続きを読む 詰将棋雑談(90) 香剥総浚[其の十七]

今回は2000年~2002年に発表された作品を並べる。

続きを読む 詰将棋雑談(89) 香剥総浚[其の十六]

詰将棋入門(169)の無双26番を7手詰にしたのがいっこの積木(45)だ。

自作の宣伝はともかく、この玉と馬が離れていくというアイデアを後生の作家たちはどのように実現したか。

続きを読む 詰将棋雑談(67) 離れていく馬

プラトン 話というものは、すべてどのような話でも、ちょうど一つの生きもののように、それ自身で独立に自分の身体を持ったものとして組み立てられていなければならない。したがって、頭が欠けていてもいけないし、足がかけていてもいけない。ちゃんと真ん中も端もあって、それらがお互いどうし、また全体との関係において、ぴったりと適合して書かれていなければならない。(『パイドロス』)

続きを読む 詰将棋雑談(88) 名言集(4)

1997~1998年には香剥作品の発表はなかったようだ。

今回は1999年に発表された作品を並べる。

続きを読む 詰将棋雑談(87) 香剥総浚[其の十五]

話を一番最初から書くと、あるゲラに某氏が次のように赤を入れたのだ。

某氏はつい最近まで詰パラの担当を務めてきた現役バリバリの方なので間駒には「合」と注釈を入れる気が満々のようだ。

続きを読む 詰将棋雑談(86) 詰パラには「合」があった

詰将棋つくってみたの課題24が罠のある詰将棋ということで、ちょっと雑談をしよう。

まず誤解者が解答発表をみての反応には大きく二通りあると思われる。

作家は当然ながら上の反応をめざした創作をしなくてはならない。

下の反応は変別がらみででてくる誤解だ。これは避けられない場合もあるが……。

筆者は昔、誤解狙いで「変化曲詰」という創作を試みたことがある。

つまり一見曲詰なのだが、実は捨合をすると長くなり駒は余らないが曲詰にはならない。

想定される読者の反応は次のようなものだろう。

あれ?ここで間駒すると手数かかるみたいだけれど、まぁ曲詰が作意だよね。

(解答発表をみて)

なに?俺が誤解だって。

気を遣って曲詰になるように解答してやったのに、なんて仕打ちだ。

もうこの作者のアンチになってやる。

投稿は見合わせました。わざわざ評判を落としては作品を発表する意味がない。

Tweet味の良い初手。39間駒の変化に対処した不成での角の最遠移動そしてスイッチバック。目的は28桂の邪魔駒消去で最短の収束。その桂馬も2手目37玉の変化で働いており完璧な短編だ。

しかし結果発表で次の先行作があることを指摘される。

新鮮な不成作品を追求した作家、浮寝鳥の(本名で発表された)作品だ。

この作品は短編名作選にも選ばれていたので筆者は知っていた。しかし某氏の帽子氏は筆者より約10年若い作家。まったく知らずに上記の作品を創作し、発表したのだった。

自作集で次のように書いている。

チェスプロブレムの用語を拝借すると「不成の角によるスイッチバック」ということになろうか。変化では邪魔駒の桂も働いているので悪くないと思っていたが、発表時に類作指摘を受けた。こういうのは如何ともし難く、後発の悲哀を感じるよりない。

この文章を読んで共感を覚えた方も多いだろう。

昨日だって今日だっているはずだ。

苦心惨憺して仕上げた作品を発表したら、ベテラン解答者から「先行作あり」と指摘されて涙を呑んだ新人作家が。

先日も「伊藤看寿の時代だったら、未開の地があちこちにあって羨ましいな」といった趣旨の発言を読んだ。筆者もフェアリーに進む方は未開の荒野を開拓するのが楽しくてしかたない方達なのだろうと想像していたこともある。

自らの力で領土を切り取り増やすことが倫理的にも許されていた時代を羨ましいと思う権力者は今でもいるに違いない。(アノ国にもコノ国にも)

だが最近、あれ?と思うことが増えてきた。

先駆者と後発者って普通は先駆者の方が苦労するんじゃないのか?

続きを読む 詰将棋雑談(84) 先駆者と後発者